X(エックス)のAIアシスタントGrokを悪用した【Grokking】とは

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

あなたはX(エックス)を利用していますか?

Xには様々な人々が色んなジャンルの投稿があって、単に眺めて楽しんだり、情報収集に使ったりと、便利で楽しい場所ですよね。

ちなみに私は愛猫の画像を投稿しています。

この頃はAIアシスタント「Grok」の登場で、画像を加工して投稿するのがちょっとしたブームに。

でもXのAIアシスタント「Grok」悪用したサイバー攻撃が発覚したのをあなたはご存じですか?

2025年9月初旬、セキュリティ研究者により、XのAIアシスタント「Grok」悪用した新たなサイバー攻撃手法が発見されました。

この攻撃は、Xの広告機能とAIの応答機能を組み合わせ、従来の検知システムを回避する新しい手口です。

この攻撃の特徴は、一般的なフィッシング詐欺とは違い、Xの広告機能とAIの応答機能を組み合わせ、AIが持つ「信頼性」を逆手に取っているところ。

私たちは、AIが答えてくれたことなら「間違いないだろう」「公式な情報だろう」とつい、信じてしまいがちですよね。

人間の投稿なら「怪しいな」と警戒するようなリンクでも、AIが返事として提示すると何も考えずにクリックしてしまう。

これは、プラットフォームの機能そのものが悪用される、AI時代の脅威と言えるでしょう。

サイバー犯罪者はプラットフォームを悪用して、Xのプロモーション投稿に有害なリンクを忍び込ませる新しい方法を発見しました。

Xでは、詐欺を防ぐために有料広告に直接URLを貼ることを禁止しています。

しかし、サイバー犯罪者たちは、この制限をすり抜ける方法を見つたのです。

彼らは、XのAIアシスタント「Grok」に、広告に隠された悪質なリンクに関した質問を意図的にします。

すると、GrokはAIの機能としてそのリンクを読み取り、まるで公式な情報であるかのように回答に含めてしまいます。

それを見たユーザーは「AIが教えてくれたリンクだから安全だろう」と、特に疑うことなく、リンクにアクセスし被害が拡大してしまうという結果に。

この手口は「Grokking」と呼ばれています。

ちょっとわかりにくいと思いますので次では「Grokking」について詳しく解説しますね。

新しい手口「Grokking」とは

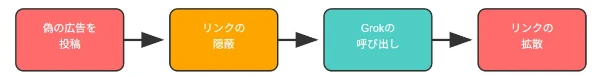

攻撃は、以下の4つのステップで進められます。

偽の広告を投稿

攻撃者は、あなたの興味を引くような動画広告(主に成人向けコンテンツ)をXに投稿します。

目を引くビジュアル、まあエッチな感じだろうなと思わせるものですよね、それを盛り込みながらも、直接URLを記載しないプロモーションツイートを作成。

直接URLを記載しないのはXの検知を避けるためで、まずは悪質なリンクは含まず投稿するわけ。

リンクの隠蔽

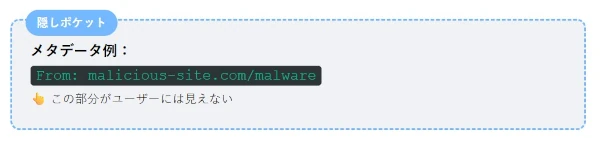

悪質なリンクは、動画カードのメタデータ「From:」フィールドに隠されています。

この「From:」が、この手口のポイントで、通常あなたや他のユーザーには見ません。

Xの検知システムのスキャン対象外であるため、リンクを安全に格納できる「隠しポケット」のようなものとして機能していると思ってください。

Grokの呼び出し

攻撃者は、先に投稿した広告に対して「この写真のソースは何?」や「ビデオのリンクを共有して!」などの自然な質問をGrokに投げかけます。

Grokは投稿内の情報を解析して回答を生成するよう設計されているので、隠されたメタデータを抽出し、リンクとして返答してしまいます。

Grokが回答したそのリンクこそが、あなたにアクセスして欲しい「悪質なリンク」なのです。

リンクの拡散

Grokが回答したリンクは、フォロワーがAIの返信をリツイートすることも相まって、通常の投稿と同様に多くのユーザーの目に触れます。

ユーザーは「AIが答えた情報だから信頼できる」と思い、クリックしてしまう可能性が高まります。

結果として、マルウェアの配布やフィッシング詐欺に効率的に誘導されてしまうことに。

Xの動画メタデータを悪用した「隠しポケット」の仕組み

メタデータとは

メタデータについて簡単に説明しますね。

メタデータとは「データについてのデータ、情報の情報」のことで、私たちが普段目にするコンテンツの裏側に隠されている「目には見えない情報」です。

例えば、写真を撮影した時には、撮影日時やカメラの機種、撮影場所のGPS情報、カメラの設定などの情報が自動的に記録されます。

こういった情報は、写真を見ただけでは分からない「隠された情報」ですが、システムやソフトウェアは読み取れます。

Xの動画メタデータの構造

Xに投稿される動画にも、同様に様々なメタデータが含まれています。

通常のメタデータに含まれる情報には、誰がいつ投稿したかや動画の解像度、ファイルサイズ、動画に関する補足データなど、そして今回悪用された出典情報である動画の元ソースを示す「From:」フィールドがあります。

「From:」フィールドの本来の役割

「From:」フィールドは、動画の出典やクレジット情報を記録するために設計されました。

- 例えばこんな感じ。

- ・「From: YouTube」

- ・「From: Instagram」

- ・「From: example.com」

このフィールドは動画プレイヤーの下部などに小さく表示されることもありますが、Xのタイムライン上ではあなたやユーザーには見えないのが特徴です。

攻撃者が悪用する「隠しポケット」の仕組み

ではなぜ、攻撃者がこの「From:」フィールドを「隠しポケット」として利用するのでしょうか。

- ・ユーザーからは見えないため悪意あるリンクが含まれていると気づけない

- ・投稿本文のリンクは監視できるがメタデータは対象外で検知されない

- ・GrokなどのAIアシスタントはメタデータを解析できる

攻撃の具体的な流れ

1️⃣偽装投稿の作成

┌─────────────────────────────┐

│ 📹 魅力的な動画広告を投稿 │

│ (本文にはリンクなし) │

│ │

│ 隠されたメタデータ: │

│ From: malicious-site.com │ ← ユーザーには見えない

└─────────────────────────────┘

2️⃣AIへの質問

┌─────────────────────────────┐

│ 攻撃者:「Grok、この動画の │

│ ソースは何ですか?」 │

└─────────────────────────────┘

3️⃣AIの応答

┌─────────────────────────────┐

│ Grok:「この動画のソースは │

malicious-site.com です」 │ ← 悪質なリンクが表面化

└─────────────────────────────┘

4️⃣被害の拡散

┌─────────────────────────────┐

│ ユーザー:「AIが教えてくれた │

│ リンクだから安全だろう」 │

│ → クリック → 被害発生 │

└─────────────────────────────┘

この説明で伝わったかどうか自信がないです(笑)。

メタデータ自体は私自身は理解していて、こうしてウエブ記事を公開するのにも使われているものなんですね。

例えば「言語は日本語」といった、様々な情報が組み込まれていますが、今このページをご覧のあなたは特に何か意識することなく日本語で読んでますよね?

言語は日本語というのもメタデータの一つ、このウエブ記事の情報のひとつというわけ。

攻撃者は「ユーザーに見えないが、AIには見える」というメタデータの特性を巧みに利用したということですね。

こシステムとAIの連携の盲点を突いた、非常に巧みな攻撃と言えるでしょう。

なぜこの手法が効果的なのか

整理すると、こんな感じ。

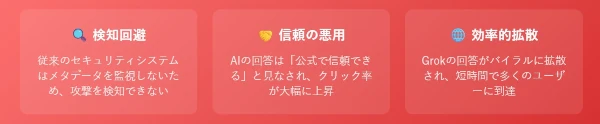

- 1️⃣検知システムの回避

- ・従来のセキュリティツールは投稿本文のリンクをスキャンする

- ・メタデータに隠されたリンクは検知対象外

- ・「クリーンな投稿」として判定されてしまう

- 2️⃣AIの信頼性を悪用

- ・ユーザーは「AIが提示した情報は信頼できる」と考える傾向

- ・人間が投稿したリンクより警戒心が薄れる

- ・クリック率が大幅に上昇

- 3️⃣効率的な拡散メカニズム

- ・Grokの回答は多くのユーザーに表示される

- ・リツイートにより更に拡散される

- ・短時間で大量のユーザーにリーチ可能

「Guardio」のナティ・タルさんという方のエックス投稿を引用しています。

Malvertisers run “video card” promoted posts with mostly sketchy “adult” content baits (how these even pass X's review is a mystery!)

— Nati Tal (@bananahacks) September 3, 2025

The malicious link is hidden in the tiny "𝐅𝐫𝐨𝐦:" field below the video player. There is no malicious link scanning whatsoever on X! Yet, it… pic.twitter.com/lxAo2uomXO

どのような被害が想定されるのか

もし、あなたが何も知らずに今回の「Grokking」に引っ掛かり、危険なリンクをタップしてしまったら、どういったことが起こるのか被害の想定をまとめています。

手口自体は新しいものの、被害になると、これまでもあったものですね。

マルウェア感染

リンクをクリックしただけで、PCやスマートフォンなどのデバイスにウイルスやスパイウェアなどのマルウェアが自動的にダウンロード・インストールされてしまう可能性があります。

もしそうなると、デバイスの動作が遅くなったり、勝手にポップアップが表示されたりするほか、カメラやマイクを遠隔操作されて盗撮・盗聴されたり、キーロガーによって入力したパスワードなどが盗まれたりする危険があります。

さらに悪質なケースでは、デバイス内のデータが破壊されたり、身代金を要求するランサムウェアに感染したりすることもあります。

フィッシングサイトへの誘導

クリックしたリンクが、本物の公式サイトそっくりに作られた偽のサイト(フィッシングサイト)に誘導。

サイトに誘導された後、ログイン情報(ID・パスワード)、クレジットカード番号、住所、氏名などの個人情報の入力を求められ、入力してしまうと、その情報が攻撃者に盗み取られてしまいます。

盗まれた情報は、オンラインアカウントの乗っ取り、クレジットカードの不正利用、なりすまし詐欺などに悪用されます。

意図しない操作の実行

リンクにアクセスしただけで、SNSでの意図しない投稿や「いいね」、アカウント設定の変更などが勝手に行われる場合があります。

これは「クリックジャッキング」と呼ばれる手法で、ユーザーがクリックしたつもりのない場所に、透明なレイヤーなどで別のボタンが重ねられており、クリックを奪われることで発生します。

AIが武器なるソーシャルエンジニアリング

今回の攻撃は、AI アシスタント「Grok」をだまして、Xのプロモーション投稿に有害なリンクを忍び込ませる新しい方法です。

Xは、詐欺を防ぐため有料プロモーションのリンクを明確に禁止していますが、サイバー犯罪者は返信で促された際にGrokが外部サイトを識別、要約、提案できることを発見しました。

この手口は「Grokking」と呼ばれ、一見無害な画像についてGrokに質問することで、AIに悪意のあるドメインへの参照を促します。

Grokがそのリンクに言及すると、何千人ものユーザーが、それがXの公式AIから提供されたものであるため、信頼できると見なします。

今回の攻撃は、AIが持つ「中立性」や「信頼性」を悪用する新しいタイプのソーシャルエンジニアリングです。

ソーシャルエンジニアリングとは、人の心理的な隙や行動上のミスを利用して、機密情報や個人情報をだまし取る手法のこと。

コンピューターやシステムそのものの脆弱性を突くのではなく、「人間」という最も弱いセキュリティ要素を狙うのが特徴です。

フィッシングやなりすましが良い例ですね。

AIが社会基盤として急速に浸透する今、その「信頼性」や「中立性」が、攻撃者にとって最も強力な武器となり得ます。

これは私たちが直面する新たな脅威の始まりに過ぎず、AI時代のセキュリティは、根本から見直しを迫られているでしょう。

私たちができる対策

Xは、今回の件でAIの安全対策を改善していくと話しています。

Grokを完全に止めるのではなく、AIが悪質なサイトをユーザーに教えないように、アップデートを進めているそうです。

残念ながら、Xの修正が完璧に機能するまで、私たちはまだ少し注意が必要です。

この新しい攻撃から身を守るために、次のことを覚えておいてください。

報告する習慣をつける

「これはおかしいな」と感じた広告があれば、Xに報告してくださいね。

みんなで協力することで、より安全な場所になります。

AIの回答を鵜呑みにしない

AIが提示するリンクであっても、安易にクリックせず、ドメインやURLが安全かどうかを必ず確認しましょう。

知らない人からのメールと同じように、まずは疑ってみる姿勢が大切です。

基本的な注意を怠らない

広告や不審なコンテンツに安易にアクセスしないなど、基本的なセキュリティ習慣を徹底することが重要です。

今回は「AI」を悪用した攻撃でしたが、「AI」に限ったことではありません。

常に自己防衛意識を高く持ちましょう。

リンク先の確認

リンクをクリックする前に、ドメイン名やURLが不自然ではないか、常に確認する習慣をつけましょう。

フィッシング詐欺に引っかからないためにも重要なことです。

個人情報の安易な入力は避けるリンク先のサイトで安易に個人情報やパスワードを入力しないようにしましょう。

特に、ログインを求められた場合は、一度ブラウザを閉じ、ブックマークなどから公式サイトにアクセスし直して確認することが有効です。

セキュリティ対策の徹底

OSやアプリを常に最新の状態に保ち、信頼できるセキュリティソフトを導入しておくことも重要です。

私自身もXは利用していて、メインでは飼い猫の画像をアップし、フォローさんとほんの少しのコメントのやり取りを楽しんでいます。

サブ的に詐欺関連の情報収集に使っていますが、どちらも信用に足ると思うフォローさんが掲載したリンク位にしかアクセスしません。

ほとんどのリンクは広告目的だし、そもそもわざわざクリックして確かめたいと思わないんですね。

長年、詐欺関連の情報を追い続けていると「自分にとって本当に必要な情報かどうか」や「詐欺っぽい」といった判断ができるという理由があります。

詐欺関連の情報を追い続けた結果、自然と警戒心が強くなったのでしょうけど。

あなたもXに限らず、変なリンクをうっかり踏むようなことはしちゃだめですよ。

関連記事

【マルウェア対策】感染の兆候や感染予防まとめ【感染したかも?!】

【2025年版サイバー脅威レポート】ランサムウェア・情報窃取型マルウェア最前線

偽のブルースクリーンでPC感染?最新攻撃「PHALT#BLYX」の手口と対策

「私はロボットではありません」は本物?偽reCAPTCHA詐欺と対処法

Google Playストアのマルウェア脅威【Anatsa】とあなたもできる対策

【詐欺】スパイウエアソフトを感知 050-5532-2883 思わず失笑【電話しないで】

【サイトからのメッセージ】やっと画面を保存した【システム警告】

あなたをデジタル上で複製?【ディープ・バイオメトリクス】が引き起こす脅威とは

【AIがあなたの情報を盗む時代】個人でできるサイバーセキュリティ

偽サイトに要注意!フィッシング詐欺対策に必須の【7つのポイント】

フィッシング被害に遇ったら?フィッシングを防ぐ確実な方法とは