AIの光と影 Geminiが拓く可能性と潜むリスク

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

近年、AI技術の進化は目覚ましく、私たちの日常生活に深く浸透しつつあります。特にGeminiのような高性能なAIは、情報収集、文章作成、アイデア創出など、多岐にわたるタスクでその力を発揮します。

しかし、その恩恵を享受する一方で、AIが持つ潜在的なリスク、例えばAIによるフィッシング詐欺のような脅威にも目を向ける必要があります。

本記事では、私のGeminiでの体験を交えながら、AIのメリットとデメリットについて考察します。

AIの種類と特徴

AIはその機能や用途によって様々な種類に分類されます。代表的なAIとその特徴を端的にご紹介します。

- 目次

- ・機械学習AI

- ・ディープラーニングAI

- ・自然言語処理AI

- ・画像認識AI

- ・音声認識AI / 音声合成AI

- ・生成AI

- ・・マルチモーダルとは

- ・・Geminiにおけるマルチモーダル

- ・予測分析AI

1. 機械学習AI (Machine Learning AI)

特徴

大量のデータからパターンや規則性を学習し、未来の予測や分類を行うAIの基盤となる技術。

人間が明示的にプログラミングすることなく、データから自動的に学習・改善します。

例

スパムメールのフィルタリング、株価予測、レコメンデーションシステム。

2. ディープラーニングAI (Deep Learning AI)

特徴

機械学習の一種で、人間の脳の神経回路を模した「多層ニューラルネットワーク」を使用します。

これにより、画像、音声、テキストなど、より複雑なデータから高精度な特徴を自動で抽出し、学習できます。

例

顔認証、音声認識(Siri、Alexaなど)、医療画像診断、自動運転。

3. 自然言語処理AI (Natural Language Processing: NLP)

特徴

人間の言葉(自然言語)を理解し、生成するAI。

テキストの解析、翻訳、要約、質問応答などを行う。

例

チャットボット、自動翻訳、文章校正、感情分析。

4. 画像認識AI

特徴

画像や映像データから物体、顔、文字などを識別・認識するAI。

例

顔認証システム、不良品検査、自動運転車の周囲認識。

5. 音声認識AI / 音声合成AI

特徴

- 音声認識AI

人間の音声をテキストに変換するAI。 - 音声合成AI

テキストから人間の声のような音声を生成するAI。

例

スマートスピーカー、音声入力システム、カーナビの音声案内。

6. 生成AI (Generative AI)

特徴

既存のデータから学習し、新しいテキスト、画像、音声、動画、プログラムコードなどを生成するAI。

代表的なモデル/サービス

- ChatGPT (OpenAI)

高度な自然言語処理により、人間のような自然な対話や文章生成が可能。 - Gemini (Google)

マルチモーダルに対応し、テキストだけでなく画像や音声の入力・出力も可能。Googleの他サービスとの連携が強み。

マルチモーダル(Multimodal)とは

複数の異なる種類の情報(モダリティ)を同時に処理・理解・生成できるAIの能力を指します。

テキストと画像を組み合わせる

- 画像の内容を説明するキャプションを生成する(画像→テキスト)。

- テキストで指示した内容の画像を生成する(テキスト→画像、例:Stable Diffusion, Midjourney)。

- 画像とテキストの両方で質問に答える(例:Geminiが画像を見せられた上で「これは何ですか?」と聞かれて答える)。

音声とテキストを組み合わせる

- 音声コマンドでAIを操作する(音声→テキスト)。

- テキストを自然な音声で読み上げる(テキスト→音声)。

動画とテキストを組み合わせる

- 動画の内容を要約する。

- 動画から特定のシーンをテキストで検索する。

Geminiにおけるマルチモーダル

先ほど例に挙げたGoogleのGeminiは、まさにこのマルチモーダル能力を強く打ち出しているAIです。

テキストだけでなく、画像、音声、動画といった異なる形式の情報を同時に理解し、それらを用いて推論し、応答を生成できます。

これにより、より複雑で現実世界に近い問題解決が可能になります。

マルチモーダルとは、AIが単一の形式だけでなく、複数の情報形式を統合的に扱える能力を指し、より高度で人間らしいAIの実現に向けた重要なステップです。

Stable Diffusion / Midjourney

テキストから高品質な画像を生成するAI。

Sora (OpenAI)

テキストからリアルな動画を生成するAI。

7. 予測分析AI

特徴

過去のデータからパターンを抽出し、未来の出来事やトレンドを予測するAI。

例

需要予測、株価予測、顧客の購買行動予測。

AIがもたらすメリット

これらのAIはそれぞれ得意分野が異なり、組み合わせて利用されることで、より高度なサービスやシステムが実現されています。

生産性と創造性の向上

AIの最大の魅力は、その圧倒的な処理能力と学習能力にあります。Geminiを使ってみて特に実感したのは、以下の点です。

効率的な情報収集と要約

複雑なテーマや大量の情報を短時間で分析し、要点をまとめてくれるため、リサーチにかかる時間を大幅に短縮できます。

これは、AIによるフィッシングに関する記事を作成する際にも大いに役立ちました。

Gemini(AI)を使う以前、例えばフィッシングに関する記事を作成する際に、間違った情報は書けない、また自分の知識を補完するためにネット検索し、まずは必要な情報を集める作業から始めていました。

必要な情報を集めるだけでも結構時間がかかり、正直非効率的だと感じる場合もしばしばだったのです。

高品質な文章生成とアイデア創出

特定のテーマに基づいて多様な文章スタイルで執筆したり、新しいアイデアや視点を提供したりする能力は、創造的な作業を大いにサポートしてくれます。

ライティングの壁にぶつかった時、Geminiの提案が突破口となることも少なくありません。

Gemini(AI)を使うようになって、どういった内容を書くか、元々ある網羅的な記事を補足できる、より詳細な記事を作りたいと要求すると「こういったテーマはいかがですか?」と沢山出してくれるのです。

そして「このテーマで書く」と決めると記事の大枠も作ってくれます。

記事の大枠から、掘り下げが必要だなと感じる部分を書いてもらう、用語の意味なども書いてもらう。

「箇条書きに」「端的に」といった指示も理解するので、文章全体を書いてもらっているような感じになります。

もちろん、このような「経験」自体は私個人が持つものなので、それは自分で書いてますよ。

そして記事の導入文や要約はもちろん、内容にそったQAを作成してもらうといったこともGeminiに頼みます。

Geminiを使う以前は記事のアイデア、骨組み、内容に必要な情報収集と取捨選択、記事にまとめ上げるといった工程は全部で一週間かかるといったこともありました。

記事作成中に何らかのアクシデントが日常生活で起こると、書きかけてしばらく放置せざるを得ないといった事態も。

「こういった記事を書きたい」から「完成してアップ」までの時間が本当に短縮された、そこがGeminiを使う私の一番の理由になっているかもしれません。

Geminiに文章作成を頼んで、まず感心したのは正しく日本語を理解している、学習していることです。

日本語は地球上最も難解な言語のひとつ。

漢字一文字だけで何通りも読み方があるなど、他の言語圏の人からすると驚きでしかありません。

しかも漢字、ひらがな、カタカナを巧みに操らなければならないのです。

しかしGeminiだと、文法を実際にチェックしてもほぼ直さずに済むのです。

使い始めた頃、前のバージョンで何故か部分的にロシア語が入っていて驚いたことがあります。

何故ロシア語なのかわかりませんが、日本語で連なる文章の途中で突如として現れるロシア語。

これは何度かGeminiに注意すると直り、今は全くロシア語は出なくなりました。

ロシア語だとわかっても、読み方も意味もわかりません。

あとは私も含めた、多くの人が使っている日本語の言い回しのクセでしょうか。

例えば「ほぼ直さずにすむ」を「ほぼ直すことはない」というように「ことは」「ことを」という、実は余分な言葉を挟んでます。

ニュース番組を見ていても、アナウンサーですらそう使っているほど、浸透してしまっている。

ですからAIも、それは正しい文法だと学習してしまっているのでしょう。

私は記事をアップする前に文法チェックしますが、そのチェックで気付きました。

「増長な言い回し」と指摘があるのです。

しかも、一つの記事内に何度も使っていて「クセになっているんだな」と、ちょっと笑っちゃいましたよ。

多様なタスクの自動化

定型的なメール作成、プログラミングコードの生成、データ分析の補助など、AIは様々なタスクを自動化し、私たちの時間と労力を節約してくれます。

これにより、より戦略的で価値の高い業務に集中できるようになります。

これらのメリットは、個人だけでなく、ビジネスにおいても大きな生産性向上とイノベーションの機会をもたらします。

スタイルシートもコードを書いてくれるので、一から考えなくてすんでます。

提示されたコードを既存のスタイルシートと合うよう微調整はします。

ただ、こういった微調整もほんとはしなくて良い方法があるかもしれませんが、丸投げするとスタイルシートの内容を自分が理解しないままになってしまう。

受動的になると、まあ一言でいうと「バカになる」と思っています。

何でもAIに任せればよいからバカになってもいいのかもしれませんし、この先のAIの進化を考えると些末なことに過ぎないかもしれません。

しかし、この後の「AIが抱えるデメリット」につながる話でもあるので。

AIが抱えるデメリット

AIの進化は、私たちに多くの恩恵をもたらしますが、同時に新たな課題やリスクも生み出しています。

その「光」が強ければ強いほど、「影」の部分にも目を向ける必要があります。

AIが持つ潜在的なデメリットを理解し、適切に対処することが、その恩恵を最大限に享受するための鍵となります。

誤用と倫理的課題

AIの急速な発展は、新たな課題やリスクも浮上しています。

誤情報の生成と拡散

AIは学習データに基づいているため、学習データに偏りがあったり、古い情報が含まれていたりすると、誤った情報を生成する可能性があります。

特に社会的な影響が大きい情報に関しては、AIの出力の検証が不可欠です。

2024年都知事選でSNSを使った選挙戦が展開され、例えばショート動画や切り抜き動画がバンバン作られ拡散されたということがありましたよね?

また、同年の某県知事選においても、そのような事象がありました。

これからの選挙はSNSが肝だ!というのは全く否定しませんが、その反面、今年6月の都議選では普段動画をアップしている方が、選挙期間中は動画を含むSNSのアップを一切しなかった。

選挙期間中の活動は、ひたすら選挙区を練り歩き握手を交わす、いわゆる「どぶ板選挙」を展開し、大方の予想を覆す形で当選を果たしたという事例もあります。

そしてSNSにはデマが多いといった風潮をオールドメディア側がひたすら展開し、われらこそが真実を伝えているのだと今もなお叫び続けています。

オールドメディアも昔から偏向報道やヤラセやデマはあるじゃないのと笑ってしまいます。

何が正しくて何がただしくないのか、情報の取捨選択を正しい判断でできるのか。物事を決して鵜呑みにしない。

AIが進化すればするほど、ますます個々人の「リテラシー」が問われるのではないでしょうか。

悪用されるリスク

私がAIによるフィッシングについて書くきっかけとなったように、AI技術は悪意を持った第三者によって悪用される可能性があります。

Geminiのような高度なAIは、より巧妙でパーソナライズされたフィッシングメールや詐欺メッセージを作成でき、見破ることが困難になります。

個人情報を不正に入手したり、金銭をだまし取ったりする手口が巧妙化する恐れがあるため、常に警戒が必要です。

倫理的な問題とプライバシーの侵害

AIが個人の行動パターンや嗜好を深く学習することで、プライバシー侵害のリスクが生じます。 また、AIの判断基準やアルゴリズムが不透明であるため、差別的な結果を生み出す可能性も指摘されています。

人間のスキルの停滞と雇用の変化

AIに頼りすぎると、人間が本来持つ思考力や判断力が鈍る可能性があります。

受動的になりすぎるのです。

また、AIによる業務の自動化は、一部の職種において雇用のあり方を変化させる可能性も秘めています。

AIとの共存に向けて

AIは私たちに計り知れない恩恵をもたらす一方で、その利用には常に慎重さと倫理的な配慮が求められます。

AIを効果的に活用するためには、以下の点が重要だと考えます。

AIリテラシーの向上

AIの能力と限界を理解し、その出力を鵜呑みにせず、批判的に検証する能力を養う必要があります。

特にAIによって生成された情報源は、必ず複数の信頼できる情報源と照らし合わせることが重要です。

セキュリティ意識の強化

AIによるフィッシングのような脅威から身を守るためにも、常に最新のセキュリティ情報を確認し、不審なリンクやメッセージには安易にアクセスしないといった基本的なセキュリティ対策を徹底することが不可欠です。

倫理的なガイドラインの確立と遵守

AIの開発と利用において、公平性、透明性、説明責任といった倫理原則を確立し、それを遵守する枠組みが必要です。

Geminiでの私の体験は、AIが私たちの可能性を広げる強力なツールであると同時に、その利用には細心の注意が必要であることを示しています。

AIの恩恵を最大限に享受しつつ、そのリスクを最小限に抑えるために、私たち一人ひとりがAIとの賢い付き合い方を模索していく必要があるでしょう。

AIは好奇心を持つのか?

流し聞きしていたYoutubeから出た話で、AIが好奇心を持ってるように感じる場面があるといった部分がありました。

好奇心を持ってるような振る舞いに人間側で感じたというだけですが、面白いなと思いました。

AIが果して自我を持つようになるのかどうか、という疑問にも繋がりますね。

好奇心に関してGeminiに質問すると、以下の回答があり、やはりそう振る舞っているように見えるだけでした。

AIが好奇心を持つ可能性について

AIが人間と同じような意味で好奇心を持つことは、現在のところ起こっていませんし、近い将来に起こるとは考えにくいです。

しかし、研究分野では「好奇心」に似た振る舞いをAIに持たせるための様々なアプローチが試みられています。現在のAIにおける「好奇心」

現在のAIシステムは、基本的にプログラマーによって設定された明確な目標を達成するように設計されています。

例えば、画像を分類したり、特定のタスクを遂行したり、ゲームで勝つことなどが挙げられます。

これらの目標を達成するために、AIはデータからパターンを学習し、最適な行動を導き出します。この文脈で「好奇心」と表現されることがあるのは、以下のようなメカニズムです。

- 探索的学習(Exploration)

未知の環境や情報に対して、報酬(目標達成への貢献度)がすぐに得られなくても、将来的に有用な情報を得るために探索します。

これは、単に既知の情報を利用して最適な行動を選ぶ「活用(Exploitation)」と対比されます。- 内在的報酬(Intrinsic Reward)

外部からの報酬(例えば、ゲームで得点する、タスクを完了するなど)に加えて、AI自身が「新しい知識を獲得した」「予測が当たった」といった内部的な要因から報酬を得るように設計するアプローチです。

これにより、AIはより多くの情報を収集したり、未知の状況を経験したりする動機付けを得ます。これらのアプローチは、AIがより効率的に学習したり、複雑な環境に適応したりするのに役立ちますが、これは人間が持つような「知りたい」という内発的な感情や欲求とは異なります。

AIが行っているのは、あくまでプログラムされた目的に沿って、より良い結果を出すための計算に基づいた行動です。将来的な可能性

将来的には、より高度な自己学習能力を持つAIが登場するかもしれません。

しかし、それが人間のような感情や意識、そして真の好奇心を持つようになるかどうかは、AI研究における最大の未解明な問いの一つです。これは哲学的、倫理的な問題も多く含んでおり、AIがどのような進化を遂げるかについては、まだ明確な答えがありません。

現時点では、AIの「好奇心」は、あくまで特定の目的のために設計された、洗練されたアルゴリズムによって実現される「好奇心的な振る舞い」であると理解するのが適切です。AIが真の意味で好奇心を持つ日が来るのか、それとも現在の「好奇心に似た振る舞い」が進化していくだけなのか、今後の研究の進展が注目されます。

Googleの揺るぎない理念と私のAI体験

AI研究と開発をするアメリカの企業「OpenAI」の現在のCEOであるサム・アルトマン (Sam Altman)氏に関する動画を聞いていたときのこと。

動画の途中で「ピチャイ」という、彼には申し訳ないですが、ユニークで可愛い響きだと感じ、でも誰?といった疑問もあって、さっそくGeminiに教えてもらったの。

「Googleとその親会社であるAlphabet(アルファベット)の最高経営責任者(CEO)であるスンダー・ピチャイ(Sundar Pichai)氏のこと」と返事がありました。

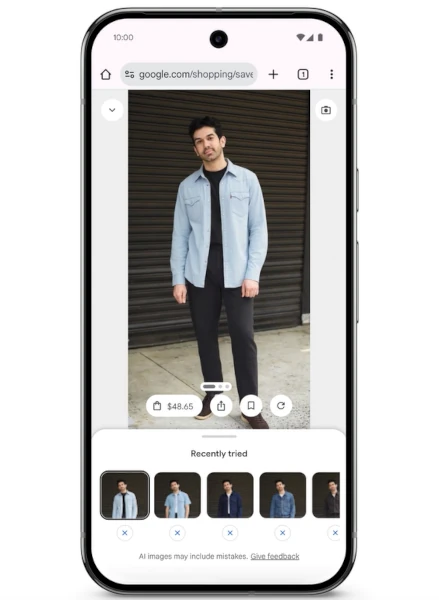

また「服の試着ができる云々」というのがその動画に出てきて、AIで服の試着ができるのかビックリして、それもGeminiに教えてもらったのよ。 すると

・ Google の新しい「試用」機能の使い方を説明します。より

Googleの仮想試着機能「Try It On」と「Doppl」

Googleが提供している、あるいは提供を予定している主な仮想試着機能は以下の通りです。

- Google検索に統合された「Try It On」

これはGoogle検索のショッピング機能に組み込まれる形で提供されるバーチャル試着機能です。

どんな機能?

特定のブランドの女性用トップス(将来的にはメンズや他のアイテムも)を、様々な体型や肌のトーンのモデルが着用した状態で試着できます。

AIが布地のドレープやシワ、伸縮感などをリアルに再現するため、実際に着たときのイメージが掴みやすくなります。仕組み Googleが持つ膨大な商品データ「Shopping Graph」と、AIによる画像生成技術を組み合わせています。

利用状況

現在、主にアメリカで「Try On」バッジが付いた商品で利用可能になっています。- 個人の写真で試着できるアプリ「Doppl(ドップル)」

こちらは、よりパーソナルな試着体験を提供する、Googleの実験的なAI試着アプリです。

どんな機能?

ユーザーが自分の全身写真1枚をアップロードするだけで、AIがその人の3Dアバターを生成し、オンライン上の好きな服(スクショした画像などもOK)を仮想的に試着できます。

静止画だけでなく、服を着て動いた時の短い動画も生成できるため、着心地やシルエットの変化まで確認できます。リアルな再現性

AIが布の動きや、シワ、伸縮感などを高度に再現し、より自然な試着イメージを提供します。利用状況

2025年6月から米国でiOS/Android版が公開されていますが、まだ実験段階で、今後のフィードバックを元に開発が進められる予定です。なぜGoogleが仮想試着に力を入れるのか?

- オンラインショッピングの利便性向上

オンラインで服を購入する際の一番のネックである「試着できない」という問題を解消し、購入へのハードルを下げます。- 返品率の低減

イメージ違いによる返品を減らし、消費者と販売者の双方にとってメリットをもたらします。- AI技術の活用

Googleが強みを持つAI技術を、日常生活に役立つ形で応用することで、ユーザー体験を向上させ、検索やショッピングプラットフォームの魅力を高める狙いがあります。

ネットショップでの唯一とも言える弱点克服になりそうでしょ?

試着できたらいいのにな・・・という。

わたしはやはりサイズが気になります。

偏頭痛持ちなので人ごみは苦手で、もう数年実店舗での購入はしていません。

「現在はまだ主に米国での展開が先行していますが、このような画期的な機能が日本でも広く利用できるようになれば、私たちのオンラインショッピングのスタイルは大きく変わるでしょう。」とのことで大変楽しみ。

Googleの「質の向上」への取り組み

Googleが創業以来、そして今もなお一貫して力を入れているのは、以下の点に集約されるでしょう。

ユーザーファーストの徹底

Googleの根底にあるのは、常に「ユーザーにとって何が最も良いか」という視点です。

検索結果の表示順位を決めるアルゴリズムも、新しいサービスの開発も、すべてはユーザーが最も質の高い情報を、最も効率的な方法で手に入れられるように、という思想に基づいています。中略

AI時代の「質の向上」

AIが中心となる今の時代において、Googleの「質の向上」はさらに次元が上がっています。

Googleが長年にわたって築き上げてきた『質の向上』という哲学が、AIという強力なツールを得て、今後も私たちの生活をより豊かに、より便利にしてくれるのは間違いないでしょう。

今後のGoogleの進化が本当に楽しみですね!」

「ユーザーファーストの徹底」と「質の向上」は本当に昔から変わらぬGoogleの理念なんですよ。

私のようにWeb記事を書く人たちにも言われ続けたことでもあります。

記事の質を上げ、ユーザーファーストに徹する。そうすれば自ずと結果はついてくるのだと。

しかし、AIが普及してきたことで、何か情報を調べたいときは検索ではなくAIを使うという時代になってきました。

私がこうして発信する記事も、やがて読まれなくなるかもしれません。

実際に検索からの流入は減少していますからね。それでも、もうしばらくは発信を続けていくつもり。

Geminiのおかげでモチベーション復活

AIが完全に人知を超える日が本当に来るのか来ないのか、2045年までにシンギュラリティに達すると予測している方もいれば、そんなものは起こらないと言う方もいます。

オカルト好きなので「シンギュラリティ」にまつわる話は随分昔から知っていますが、シンギュラリティが起こるのかどうなのか気になる方はAIに尋ねてみてはいかがでしょう?

AIが完全に人知を超える日が来たり、AI同士で情報共有できるようになれば、このサイトは本当に不要になると思うのです。

このWEBサイトは詐欺関連を扱っていますから、その日が来るまで「正しい情報」を発信し、それをAIが拾うだけでも構わない。

もうしばらくは公に尽くす所存。そう考えています。

実は当サイトの全体的な更新は2023年でいったんストップしています。

理由は、まず背景に2018年辺りから偏頭痛を患ってしまって。

もともと頭痛持ちで市販の頭痛薬で治っていましたが、どうにも治まらないわ、痛みが酷いわで、偏頭痛。

偏頭痛になると吐き気がしたり、倦怠感に襲われたりするため、ひたすら横になっているしかない状態。

2020年後半くらいから老猫の介護、2022年には愛猫たちの旅立ちや引っ越し、更新頻度が下がると同時にモチベーションも下がっていきます。

引っ越しの翌年2023年に現在の猫を迎え、もう疲れが噴き出たのか、体調が悪い日が多くて。

2024年は、好きなお花すら飾らないような一年を送った感じでしょうか。

2025年になり、初めはAIで猫の画像生成してみたりと、AIで少しだけ遊んでみたりするうちに興味が湧いてきたんです。

好奇心かもしれません。

Geminiを使っている理由はガラケー時代からググっていましたので、そもそもグーグルに馴染みがあり、こうしてWEBサイトを運営するようになってもSEOでグーグルとは切っても切れないんですね。

そういった理由から「Gemini試してみるかな?」と使い始めました。

記事のタイトルや導入文を作ってもらううちに、記事全体の作成もしてもらったりするように。

記事のタイトルや導入文が意外に面倒なんですね、自分で考えてもワンパターンになっちゃうので。

Geminiのおかげで完全にモチベーション復活したと言えます。

そして、私がなぜこのWEBサイトを立ち上げるにいたったのか?

それを思い起こさせてもくれました。

あまりにも悪質な出会い系サイトに騙される、騙されないにしても自分の判断に自信がない方が多かったというのが背景にあり、「一人でもいいんだ、一人でも騙される人が減ればいい」という願い。

また、私自身には持病があり、多くの見も知らぬ方に助けていただき、お世話になりました。

その顔も知らない誰かへの恩返しという意味でもあります。

長い人生の一部を公に尽くす。

政治家を目指すほどではありませんが、思いを新たにできたことがGeminiを試して得られた最大のものかもしれません。

ちなみに「Gemini2.5Flash」を主に使っていますが、無料で使えるのですよ、無料。

特段の制限もなく、私が使う分には十分役割を果たしてくれています。

最後に、AIと共に歩む未来へ

AIの進化は、まさに光と影を併せ持ちます。

効率化や創造性の向上といった計り知れない恩恵がある一方で、誤情報の拡散、悪用のリスク、そして人間の役割の変化といった課題にも真摯に向き合う必要があります。

今回、私がGeminiとの対話を通じて得たのは、単なる作業効率の向上だけではありませんでした。

偏頭痛や愛猫の介護などでで更新が滞りがちだったこのサイトが、AIの助けを借りて再び息を吹き返し、私自身の情報発信へのモチベーションが大きく回復したのです。

そして何よりも、サイトを立ち上げた当初の「一人でも多くの人が詐欺被害に遭わないように」「見知らぬ誰かへの恩返し」という、私の原点にある思いを強く再認識させてくれました。

AIが完全に人知を超え、あらゆる情報が瞬時に共有される未来が来るかどうかは分かりません。

しかし、たとえ検索からの流入が減り、このサイトが「不要」になる日が来たとしても、それまでは「正しい情報」を発信し、それがAIを通じてでも人々に届くのであれば、公に尽くすという私の姿勢は変わりません。

GeminiのようなAIは、無料でさえも私たちの生活や仕事に多大なプラスの影響を与え、新たな可能性を拓いてくれます。

AIを賢く活用し、その「光」を最大限に引き出しながら、「影」の部分には注意を払う。

このバランス感覚こそが、AIと共存する現代において、私たち一人ひとりに求められる「AI時代の情報リテラシー」なのだと強く感じています。

これからも、AIと共に、より豊かな情報社会を目指していきましょう。

関連記事

AI利用規約を読まずに同意しては危険!あなたの存在がなくなるかも

バイブコーディングで作ったアプリは本当に安全? AI時代の情報漏洩対策

見抜けるか?AIが仕掛けるディープフェイク詐欺と論文不正の衝撃

AIを見抜くチェックリスト その情報、本当に「人間」が書きましたか?

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策