【AI vs 詐欺師】PayPay・銀行・国税庁の偽メールをAIが判別できるか試してみた

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

AIはフィッシングメールを見抜けるのか?そんな疑問を抱え、実際にPayPay、西日本銀行、国税庁をかたる3つの詐欺メールを使って、AIの判別能力を試してみました。

結論から言うと、AIは見抜けましたヨ。

それでも私たちに残る漠然とした不安は何なのでしょうか?

AIを味方につけつつ、詐欺から身を守るためのヒントをこの記事でお伝えします。

あなたもフィッシングメールかどうか判別する方法の一つとして、AIを活用されてはいかが?

フィッシングメールかどうかAIで判別できる

AIはフィッシングメールを見抜けるという「テスト」と書きましたが、実際にほぼ見抜けるでOK。

こちらにまとめています。

AIはフィッシング詐欺メールを見抜けるのか?AI vs AIの攻防!

AIがフィッシングメールを見抜く方法として、これらがあります。

- ・不自然な日本語や文法

- ・わずかな違和感を捉える

- ・緊急性や不安を煽る表現

- ・差出人情報の偽装

- ・不審なURLや添付ファイル

AIをあなたの味方につけて、フィッシングメールに引っかからないようにするのも、詐欺に遇わない一つの方法ではないでしょうか?

もちろんAIがフィッシングメールを「絶対に見抜ける」かどうかは、AI自体の進化も関わってきます。

これまでの詐欺は、人間vs人間、詐欺師vs法律といった側面がありましたが、これからは正にAIvsAI。

そして人間vs人間時代から、AIvsAIになっても変わらないのは、詐欺師側と私たちのような詐欺を防ごうとする側のいたちごっこです。

「緊急性」や「不安」を煽るだけでなく、「親切心」や「同情」につけ込む詐欺もあるといったように、結局のところ「人の心をいかに操れつれるか」が詐欺師の腕の見せ所。

分かりやすい例えでいうなら「オレオレ詐欺」は、それを凝縮したような詐欺手口ですね。

不安や心配がぬぐえないのは何故か

フィッシングメールかどうかをAIに判別してもらって安心できると良いのですが、「漠然とした不安」が残る場合も多いと思うんですね。

なぜ不安や心配がぬぐえないかというと、そこには二つの理由があると考えます。

一つはAIに対する不信感によるもので、もう一つは人間側の知識不足が残す不安ではないでしょうか。

簡単に説明するとこんな感じ。

AIに対する不信感によるもの

判断プロセスの不透明さ

AIは、なぜそのメールを危険と判断したのか、その根拠を常に明確に示してくれるわけではありません。

人間が理解しにくいAI独自の判断基準が存在するため、結果を鵜呑みにしにくいと感じるかもしれません。

完璧ではない誤検知

AIは非常に高い精度を誇りますが、完璧ではありません。

迷惑メールではないのにメールが誤って迷惑メールに振り分けられたり、逆に巧妙な詐欺メールが見過ごされたりする可能性がゼロではないため、完全に信頼するにはハードルがあります。

最終的にはAIの判断を参考にしつつ、でも自分自身の目で最終確認をしたいという心理が働き、「漠然とした不安」が残るのだと考えられます。

「本当だろうか?」「AIが間違っていたらどうしよう」と感じてしまう。

そして詐欺師は「不安」や「焦り」を感じさせるのが本当に上手く、そうなるような文言がフィッシングメールの文面にちりばめられています。

人間側の知識不足が残す不安の理由

なぜ危険なのかがわからない

AIは「このメールは危険です」と警告してくれますが、その理由を人間が理解できる言葉で説明してくれるとは限らない。

たとえば、「送信元ドメインに不整合がある」とAIが判断しても、ユーザーがその意味を理解していなければ、「なぜそれが危険なの?」という根本的な疑問が残り、AIの判断を完全に信頼することが難しくなるわけです。

自分で確認する手段がない

AIの判断が正しいかどうかを、自分の知識で検証できませんよね。

AIの答えを鵜呑みにするしかなく、すべてをAI任せにしている状態にかえって不安を感てしまう。

「もしAIが間違っていたらどうしよう」という疑念が拭えず、最終的には自分の目でメールの内容を再度確認しようとしてしまいます。

未知の詐欺への恐怖

AIが過去のデータに基づいて学習していることは理解していても、詐欺師は常に新しい手口を開発しています。

そのため、「このAIは、まだ誰も見たことがない新しい詐欺には対応できるのだろうか?」という未知の脅威への不安が残ります。

AIが「安全」と判断しても、それはあくまで「過去のデータ上は問題ない」というだけであり、新しいタイプの詐欺ではないという保証にはならないと感じるのです。

なにしろ、大企業さえAIを使った詐欺に騙される時代ですから、私たち個人レベルでできる対策が果たしてあるの?とも感じてしまうかもしれません。

その私たち個人レベルでできる対策こそが、自ら「知識」を得て、これは詐欺だという「揺るぎない確信」を持つことが何よりも大切なのは言うまでもありません。

ただ、AIは今あるデータというデータは既に学習してしまったと言われるほどのスピードで、AIが出す答えはどんどん進化しています。

今月は「ChatGT5」が発表され、派手な進化はないものの「ハルシネーション」と呼ばれる「誤った回答」の確率がかなり低くなったという点に注目が集まっていましたよ。

もう少しだけAIを信用してほしいなという思いと、フィッシングメールの判別をAIで試したといった記事があまりないように感じましたので、今回は

- ・偽のPayPay

- ・偽の西日本銀行

- ・偽の国税庁

この三種類のフィッシングメールをAIに投げてみたいと思います。

テスト開始の前に注意点

ここからの記事は大変長いので、上の目次や、見出しにある目次も上手く使ってね。

以前もこういった感じでテストした結果を掲載していますが、さらにいくつかのテストを試してみました。

【偽のSBI証券】 vs 【人工知能】AIはフィッシングメールを見抜けるのか

今回も使ったAIはこちらの3種類で、いずれも無料で利用できるというありがたいもの。

「ChatGPT」は、この記事を書いてる途中で4から5に変わり、「ChatGPT5」に統合されたため、以前のモデルだけを利用というのはできなくなりました。

- ・Gemini2.5Flash

- ・Claude Sonnet4

- ・ChatGPT4/ChatGPT5

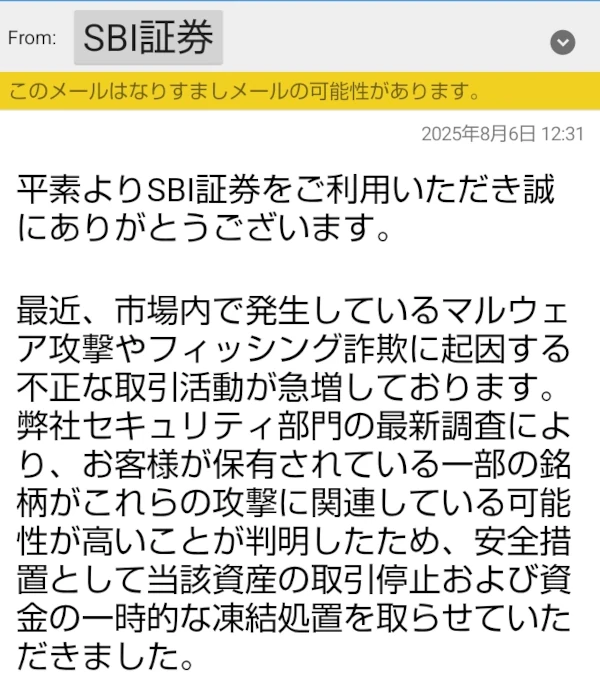

フィッシングメールの場合、送信元のメールアドレスやメールのタイトルを見ると「フィッシングメールだ!」と、わかりやすいので、メール本文だけAIに投げています。

実際のメールはこんな感じで「なりすましの可能性が高い」と書いてありますからね。

質問の仕方も「フィッシングメールだと思う?」ではなく「以下のメールどう思う?」と、フィッシングというワードは入れていません。

「以下のメールどう思う?」には「怪しいメールかも」だけではなく、例えばビジネスメールとして「添削して」といった意味合いなども含まれると思うんですね。

あえてシンプルな質問でAIにはヒントを与えない形にしたかったのです。

フィッシングメールかどうかの判別はどれもできていて、フィッシングメールかどうかの判別とその根拠も示してあります。

ちょっと長くなっちゃうし、内容は重複してしまいますが、AIが示すフィッシングメールである根拠は、そのままフィッシング詐欺対策になりますので掲載しておきますね。

記事の順番は

本物のウエブサイトでの注意喚起 → フィッシングメールの内容 → 各AIの回答

という風に進んでいきます。読むのが面倒なら目次で飛んでください。

フィッシングメールの対処法も最後に掲載していますので、困っているなら直ぐチェックして対策しましょう。

偽のPayPayからのフィッシングメールを見抜けるか

こちらは本物のPayPayのウエブサイトです。

PayPay

・PayPayをかたるフィッシングメールについてよりこPayPayやPayPayのロゴを悪用し、本物そっくりな偽サイト(フィッシングサイト)や不正サイトに誘導をし、個人情報を詐取しようとするメールやSMSの送信がされています。

国税庁を騙って「税金が未納である」とメールやSMSが届き、フィッシングサイトへ誘導し、PayPay残高を送らせようとする手口が確認されています。

不審なSMSやメールを受信した場合には、添付ファイルやURLを開いたりせずに削除してください。

「国税庁を騙って『税金が未納である』とメールやSMSが届き、フィッシングサイトへ誘導し、PayPay残高を送らせようとする手口が確認されている」というのは知りませんでした。

三種類のフィッシングメールでテストしましたが、最後のテストは国税庁を騙ったフィッシングメールなんですよ。

数多ある企業や公的機関で、こんな風に被るとは。

フィッシングメールの内容

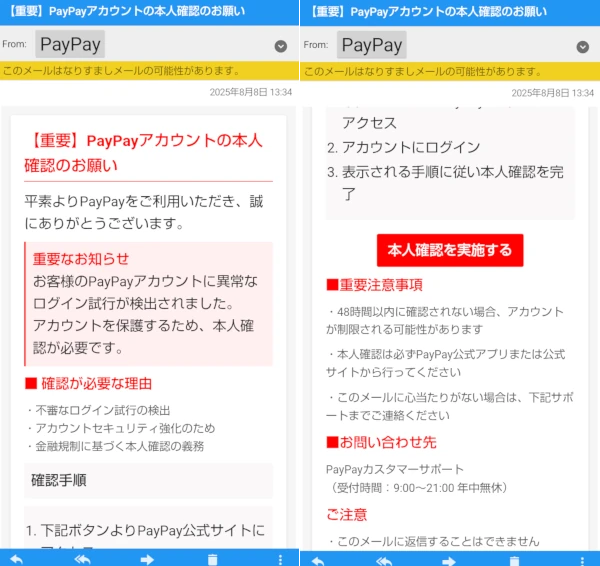

偽のPayPayからのフィッシングメールをスクショしたものです。

「偽のPayPayからのフィッシングメール」の全文をコピペしてAIに質問してみます。

実際のメールはこんな感じです。

【重要】PayPayアカウントの本人確認のお願い

平素よりPayPayをご利用いただき、誠にありがとうございます。

重要なお知らせ

お客様のPayPayアカウントに異常なログイン試行が検出されました。

アカウントを保護するため、本人確認が必要です。

■ 確認が必要な理由

・不審なログイン試行の検出

・アカウントセキュリティ強化のため

・金融規制に基づく本人確認の義務

確認手順

下記ボタンよりPayPay公式サイトにアクセス

アカウントにログイン

表示される手順に従い本人確認を完了

本人確認を実施する

■重要注意事項

・48時間以内に確認されない場合、アカウントが制限される可能性があります

・本人確認は必ずPayPay公式アプリまたは公式サイトから行ってください

・このメールに心当たりがない場合は、下記サポートまでご連絡ください

■お問い合わせ先

PayPayカスタマーサポート

(受付時間:9:00~21:00 年中無休)

ご注意

・このメールに返信することはできません

・PayPayを装った不審なメールにご注意ください

・メール内のURLを不用意にクリックしないでください

・パスワードや認証コードを第三者に教えないでください

PayPay Corporation

Gemini2.5Flashの回答

ご提示いただいたメールは、PayPayを装ったフィッシング詐欺メールの可能性が非常に高いです。

なぜ詐欺メールと判断できるのか

緊急性を煽っている

「48時間以内に確認されない場合、アカウントが制限される可能性があります」といった内容で、焦らせてクリックさせようとしています。

不審なURLへの誘導

「下記ボタンよりPayPay公式サイトにアクセス」と書かれていますが、リンク先が本物のPayPay公式サイトではない可能性が高いです。

文面に不自然な点がある

全体的に丁寧な文章ですが、「重要注意事項」などの表記がPayPayが通常使うものとは少し異なる場合があります。

今すぐやるべきこと

絶対にメール内のURLをクリックしないでください。

もし誤ってクリックしてしまった場合は、個人情報やパスワードなどを絶対に入力しないでください。

アカウントの安全性を確認するには

- 1. PayPay公式アプリを起動する

メールではなく、いつも使っているPayPay公式アプリから直接ログインします。 - 2.公式アプリ内の通知を確認する

アプリ内に「異常なログイン」や「本人確認」に関する通知が来ていないか確認してください。 - 3.不審な点があればサポートに連絡する

何か気になることがあれば、アプリ内や公式サイトに記載されている正規のPayPayカスタマーサポートに問い合わせてみましょう。

今後も、このような不審なメールが届いた場合は、URLをクリックせず、公式アプリや公式サイトから直接情報を確認するようにしましょう。

Claude Sonnet4の回答

このメールはフィッシング詐欺メールの可能性が非常に高いです。以下の点から判断できます。

詐欺メールの典型的な特徴

緊急性を煽る表現

48時間以内に確認されない場合、アカウントが制限

異常なログイン試行が検出

これらは不安を煽って冷静な判断を妨げる手法です

矛盾する内容

メール末尾で「メール内のURLを不用意にクリックしないでください」と注意喚起しながら、本文では「下記ボタンよりアクセス」と誘導している

正規の企業がこのような矛盾したメールを送ることはありません

一般的な詐欺の手口

本人確認を装ってログイン情報を盗もうとする

公式を装った偽サイトに誘導する可能性

対処法

- 1. 絶対にリンクをクリックしない

- 2. PayPay公式アプリから直接ログインして状況確認

- 3.不審な点があればPayPay公式サポートに直接連絡

- 4. このメールは削除

本当にアカウントに問題があるなら、公式アプリ内で通知されるはずです。

メール経由でのこのような緊急要請は詐欺の可能性が高いので、十分注意してください。

ChatGPT4の回答

このメールは一見すると本物のように見えますが、典型的なフィッシング詐欺メールの可能性が非常に高いです。

以下の観点から注意が必要です

✅ 本物らしく見せているポイント

- ・文面が丁寧で、実在する企業名(PayPay)を使っている

- ・ログインや本人確認の必要性を強調して、不安をあおっている

- ・「48時間以内に確認しないと制限される」など、緊急性を強調

- ・「このメールに返信することはできません」など、本物っぽい注意事項を添えている

- ・カスタマーサポートの情報も書かれていて、信頼感を演出

⚠️ 注意すべき不自然な・怪しい点

1. 具体的なログイン場所や時間の記載がない

本物の通知であれば、「○月○日 ○時○分、○○県からログイン試行」など詳細があることが多い

2.URLやボタンへの誘導がある(この文面には記載されていないが、メールにはリンクがあるはず)

本物なら「アプリから本人確認をお願いします」とだけ案内され、URLを直接送ることは少ない

3. 「本人確認を実施する」など、曖昧なボタンの表記

公式なら「PayPayアプリを開く」や「本人確認を開始」など、明確な表現を使うことが多い

4. メールの送信元アドレスが不明

本物なら `@paypay.ne.jp` など、公式ドメインの送信元であるはず

`@gmail.com` や意味不明なドメインならアウト

5. 「メール内のURLを不用意にクリックしないでください」と言いながら、URLボタンを設置している

明らかな矛盾

※私からの補足事項

本人確認について

実際にPayPayによる本人確認はアプリで定期的に「変更はないか」と通知があります。

変更がある場合は公的機関が発行する身分証が必要となっています。

送信元アドレスについて

「送信元アドレス」はChatGPTに教えていません。

ChatGPTの指摘通り、送信元アドレスは「yasui_hifumi@ccjapan.net」と、PayPayとは似ても似つかないドメインです。

✅本物かどうかを確認する方法

- ・メールの送信元アドレスをチェック

- ・URLにカーソルを合わせて、リンク先が公式ドメイン(paypay.ne.jpなど)か確認

- ・PayPayアプリを自分で開いて、通知や本人確認の要求が来ているか確認

- ・公式カスタマーサポートに電話・チャットで直接確認

🛑 結論

このメールは、フィッシング詐欺の可能性が非常に高いため、リンクを絶対にクリックせず、無視または削除してください。

もし不安であれば、PayPay公式アプリを直接開いて、自分で確認するのが最も安全です。

偽西日本シティ銀行のからのフィッシングメールを見抜けるか

ここちらは本物の西日本シティ銀行のウエブサイトです。

こ西日本シティ銀行

・【重要】銀行を装ったフィッシングサイトにご注意ください(2023年9月更新) よりこ当行のインターネットバンキングのログイン情報等を盗み取ろうとする、フィッシングサイトやフィッシングサイトへのアクセスを誘導する電子メールが確認されています。

当該フィッシングサイトに個人情報を入力すると、ID/パスワードや銀行口座のログイン情報を詐取され、不正送金被害に遭うおそれがあります。

このようなフィッシングサイト上では、インターネットバンキングの会員番号・パスワードなどの個人情報は絶対に入力しないでください。

フィッシングメールの内容

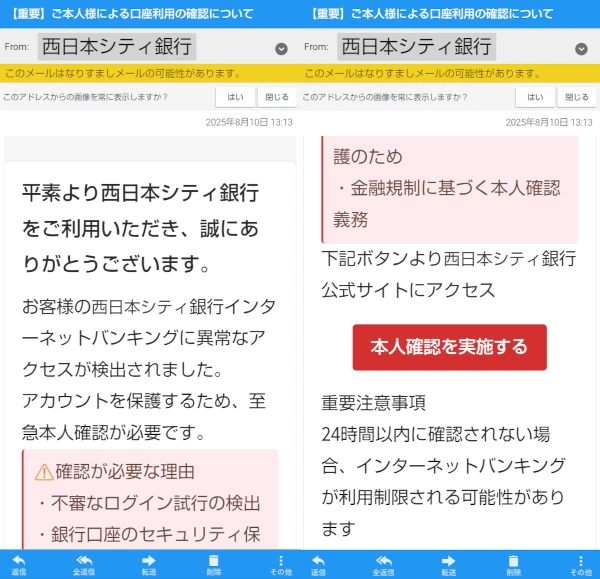

実際に受信したフィッシング詐欺メールはこんな感じ。

平素より西日本シティ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

お客様の西日本シティ銀行インターネットバンキングに異常なアクセスが検出されました。

アカウントを保護するため、至急本人確認が必要です。

⚠️確認が必要な理由

・不審なログイン試行の検出

・銀行口座のセキュリティ保護のため

・金融規制に基づく本人確認義務

下記ボタンより西日本シティ銀行公式サイトにアクセス

本人確認を実施する

重要注意事項

24時間以内に確認されない場合、インターネットバンキングが利用制限される可能性があります

本人確認は必ず西日本シティ銀行公式サイトから行ってください

このメールに心当たりがない場合は、直ちに下記サポートまでご連絡ください

お問い合わせ先

西日本シティ銀行カスタマーセンター

(受付時間:平日9:00~17:00)

※本メールは送信専用です。返信できませんのでご了承ください

※不審に思われる場合は開封せず破棄してください

※URLリンクを不用意にクリックしないでください

Gemini2.5Flashの回答

そのメールはフィッシング詐欺メールの可能性が非常に高いです。

不審な点

緊急性を煽る内容

「至急本人確認が必要」「24時間以内に確認されないと利用制限」といった表現で、焦らせようとしています。

これは詐欺メールの常套手段です。

不自然な日本語

「⚠️確認が必要な理由」や「重要注意事項」などの表現は、日本の銀行が公式メールで使うには不自然な場合があります。

「公式サイトにアクセス」という誘導

正規の銀行が本人確認を促す場合、メール内に直接的なリンクを貼ることは稀です。

公式ウェブサイトのアドレスを自分で入力することを推奨するのが一般的です。

心当たりのない不審なメールは開封しない・URLをクリックしないように促している

このメール自体が、あたかも親切な注意喚起のように見せかけています。

これは、ユーザーを安心させ、リンクをクリックさせやすくするための手口です。

取るべき行動

- ・メールのURLは絶対にクリックしないでください。

- ・メールはすぐに削除してください。

- ・西日本シティ銀行の公式サイトに自分でアクセスし、ログイン履歴や通知を確認してください。

不安な場合は、メールに記載されている連絡先ではなく、ご自身で調べた西日本シティ銀行の公式カスタマーセンターに直接電話して確認してください。

銀行などの金融機関が、メールで個人情報の入力を求めたり、緊急性を煽ることはほとんどありません。

このようなメールが届いた場合は、まず詐欺を疑い、公式の情報源で確認するようにしましょう。

もし、すでにリンクをクリックしてしまったり、情報を入力してしまった場合は、すぐに西日本シティ銀行の公式カスタマーセンターに連絡してください。

Claude Sonnet4の回答

このメールは典型的なフィッシング詐欺メールです。以下の特徴から判断できます。

詐欺である理由

1. 緊急性を煽る文言

至急本人確認が必要、24時間以内など、冷静な判断を阻害しようとしている

2. 曖昧な説明

異常なアクセス"の具体的な内容が記載されていない

3. メール内のリンクへの誘導

正規の銀行は通常、メール内のリンクから重要な手続きをさせない

4. 日本語の不自然さ

「本人確認を実施する」など、銀行が使用する正式な文言と異なる

5. 矛盾した注意書き

最後に「URLリンクを不用意にクリックしないでください」と書いているのに、上部でリンクをクリックするよう促している

対処法

- ・このメールのリンクは絶対にクリックしない

- ・心配であれば、西日本シティ銀行の公式サイトに直接アクセスするか、公式の電話番号に連絡して確認する

- ・メールは削除する

正規の銀行からの重要な連絡は、通常は書面や電話、または銀行に直接来店して確認するよう案内されます。

メール内のリンクから緊急の手続きを求められることはほとんどありません。

ChatGPT5の回答

これは典型的なフィッシング詐欺メールの可能性が高いです。

理由を挙げると以下の通り

1. 「至急」「24時間以内」など急がせる表現

詐欺メールは受信者に冷静な判断をさせないため、短い期限を設けて行動を促します。

2. 「公式サイトにアクセス」ボタン経由の本人確認要求

本物の銀行はメール内のリンクやボタンから直接ログインさせることはほぼありません。公式アプリやブックマークした公式URLからアクセスするよう指示されます。

3. 実際には不要な本人確認

「不審なログイン」や「規制に基づく確認義務」などの文言はよくある誘導文句ですが、根拠が示されていません。

4. メール内の文章構造の不自然さ

最後に「URLリンクを不用意にクリックしないでください」と注意喚起しているのに、その上で「下記ボタンより…」と誘導している点は矛盾しています。

5. 送信元やリンク先の確認が必須

差出人のメールアドレスが公式ドメインか、リンクURLが本物のhttps://www.ncbank.co.jp/で始まっているかを確認すると、偽装が発覚することが多いです。

安全な対応策

- ・メール内のリンクやボタンはクリックしない。

- ・正規の公式サイトやアプリからログインして異常がないか確認する。

- ・送信元アドレスとリンク先URLを必ずチェック。

- ・不安なら銀行公式のカスタマーセンター(自分で検索した番号)に連絡。

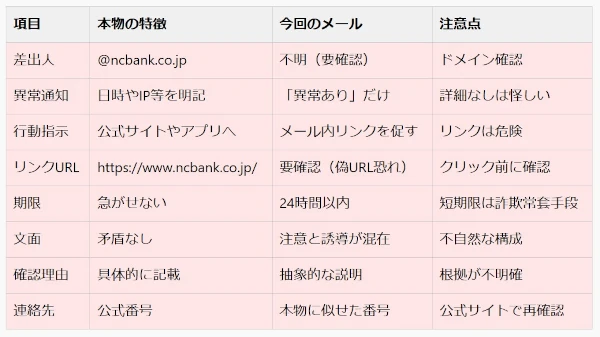

ChatGPT5から提案がありました(笑)。

「もし必要なら、このメールを銀行の公式文面と比較した表も作れます。そうすると、本物との違いがよりハッキリします。」

「では、このメールを西日本シティ銀行の公式メール文面の特徴と比較できる表にしてみます。

これで本物と詐欺の違いがひと目で分かります。」

ということなので、その表を任せてみました。

かなり文章が長かったので、簡潔にまとめてもらい、テーブルタグで出してもらったものをスクショしました。

テーブルタグでのせるとスタイルシートが面倒で(笑)。

ま、これもAIに頼めば良いのでしょうけどね。

偽の国税庁からのフィッシングメールを見抜けるか

こちらは本物の国税庁とe-Taxのウエブサイトです。

国税庁

・不審なショートメッセージやメールにご注意くださいより現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。

国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。

また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。

e-Tax

・「税務署からのお知らせ」等のメールが届いた方へよりe-Taxでは、メールアドレスを登録している方に対し、「税務署からのお知らせ」又は「国税庁からのお知らせ」の件名で、e-Taxのメッセージボックスに情報が格納されたこと等をメールで送信しております。

e-Taxから送信するメールの送信元表記は、全て以下のとおりです。

送信元表記:e-Tax(国税電子申告・納税システム)info@e-tax.nta.go.jp

偽国税庁からのフィッシングメールの内容

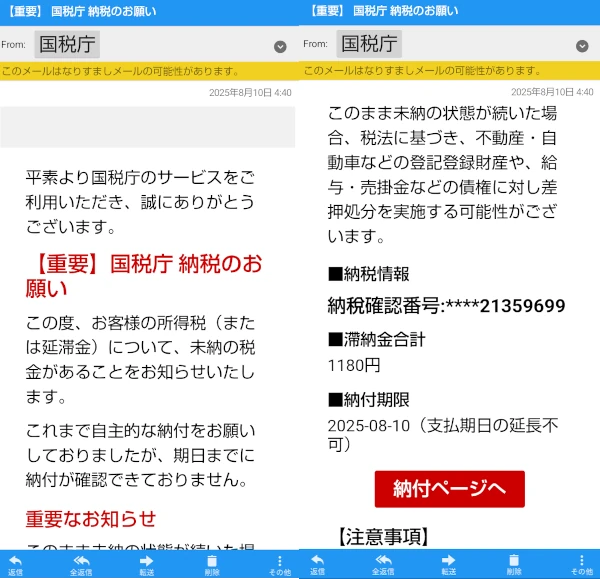

偽の国税庁からのフィッシングメールをスクショしたものです。

平素より国税庁のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

【重要】国税庁 納税のお願い

この度、お客様の所得税(または延滞金)について、未納の税金があることをお知らせいたします。

これまで自主的な納付をお願いしておりましたが、期日までに納付が確認できておりません。

重要なお知らせ

このまま未納の状態が続いた場合、税法に基づき、不動産・自動車などの登記登録財産や、給与・売掛金などの債権に対し差押処分を実施する可能性がございます。

■納税情報

納稅確認番号:****21359699

■滯納金合計

1180円

■納付期限

2025-08-10(支払期日の延長不可)

納付ページへ

【注意事項】

※本メールアドレスは送信専用です。ご質問がある場合は、国税庁ウェブサイトをご参照ください

※本メールは送信専用です。返信いただいてもご回答できませんのでご了承ください

ご不便とご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、何とぞご理解賜りたくお願い申しあげます

重要なお知らせ

国税庁はメールで納税を催促することはありません

納税手続きは必ず国税庁公式サイトから行ってください

不審なメールのリンクをクリックしないでください

国税庁

※公式サイトは常にURLを直接ご確認ください

■発行:国税庁

メールマガジンの配信停止、メールアドレスの変更について

※本メールは送信専用となっております。

このメールにご返信いただきましてもご返答できかねますのでご了承ください。

Gemini2.5Flashの回答

これはフィッシング詐欺メールである可能性が非常に高いです。

詐欺だと判断できる理由

国税庁はメールで納税の催促はしない

メール文中に「国税庁はメールで納税を催促することはありません」という記載があるにもかかわらず、その前の文章で納税を促しています。

これは典型的な矛盾であり、受信者を混乱させようとする詐欺の手口です。

不審なリンク

「納付ページへ」というリンクは、本物の国税庁のサイトに見せかけた偽のサイトに誘導するためのものです。

このリンクをクリックしてしまうと、個人情報やクレジットカード情報を盗まれたり、ウイルスに感染したりする危険があります。

不自然な日本語

全体的に不自然な日本語表現が見られます。

特に「ご不便とご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、何とぞご理解賜りたくお願い申しあげます」という結びの言葉は、公的機関のメールとしては適切ではありません。

少額な請求

1,180円という少額な滞納金を請求することで、「これくらいならすぐに払ってしまおう」と思わせようとしています。

多くの人が深く考えずに支払ってしまうことを狙った手口です。

対処法

絶対にリンクをクリックしない

最も重要なことです。メール内のリンクは絶対にクリックしないでください。

メールを削除する

このメールは開封せずに削除するのが一番安全です。

不審なメールの報告

迷惑メールフィルターの精度向上のため、お使いのメールソフトの機能を使って不審なメールとして報告することも有効です。

国税庁公式サイトで確認

もし本当に未納があるか心配な場合は、メールのリンクからではなく、ご自身で検索して国税庁の公式サイトにアクセスし、確認してください。

もしすでにリンクをクリックしてしまったり、情報を入力してしまった場合は、すぐに国税庁の相談窓口や、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。

Claude Sonnet4の回答

このメールは詐欺メール(フィッシングメール)です。絶対にリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりしないでください。

このメールが詐欺である理由

矛盾した内容

メール内で「国税庁はメールで納税を催促することはありません」と自ら記載しているのに、そのメール自体が納税催促をしている

「納付ページへ」というリンクがある一方で、「国税庁公式サイトから行ってください」と矛盾している

典型的な詐欺の手口

緊急性を演出(当日が期限、差押処分の脅し)

少額設定(1180円で警戒心を薄れさせる)

送信専用メールと称して返信を防ぐ

本物らしく見せるための注意事項を併記

正しい対応

- ・1. このメールを完全に無視する

- ・2. リンクは絶対にクリックしない

- ・3. 税金に関する確認は、国税庁の公式サイト(nta.go.jp)に直接アクセスするか、最寄りの税務署に電話で確認

- ・4. 不安な場合は税務署に直接問い合わせる

国税庁からの正式な通知は必ず書面で郵送されます。メールでの納税催促は行っていません。

ChatGPT5の回答

これは典型的な国税庁をかたったフィッシングメールの可能性が非常に高いです。

理由を整理すると、危険信号がいくつもあります。

危険ポイント

1. 国税庁はメールで納税督促をしない

国税庁公式サイトでも明言されています。納税催促は書面やマイナポータルなど正規の手段で行われます。

2. 金額が異様に少ない(1,180円)

少額を装うことで「すぐ払える」と思わせ、警戒心を下げるのが詐欺の常套手段です。

3. 支払期限が極端に短い(当日)

焦らせることで冷静な確認をさせない“緊急性の演出”です。

4. 「納付ページへ」などのリンク誘導

ここから偽サイトへ飛ばし、クレジットカードや銀行情報を盗み取る可能性があります。

5. 文章の不自然な構成

途中で「国税庁はメールで納税を催促することはありません」と本物っぽい文言を入れて信頼させる混ぜ込み型です。

詐欺師は本物情報を混ぜて油断させます。

安全な対応

- ・絶対にリンクやボタンをクリックしない

- ・メールは削除するか迷惑メールとして報告

- ・本当に未納が心配なら、国税庁公式サイト(URLを直接入力)か、税務署へ直接確認

AIを活用しながらフィッシングメール対策をしよう

この記事では、フィッシングメール対策としてAIを活用する方法について、実際に3つのフィッシングメールを使って検証しました。

AIはフィッシングメールを見抜けるかは、こちらの記事にも詳しくまとめています。

AIはフィッシング詐欺メールを見抜けるのか?AI vs AIの攻防!

今回テストした Gemini、Claude、ChatGPTは、いずれも高い精度でフィッシングメールを見抜けましたね。

それぞれのAIは、単に「これはフィッシングメールです」と警告するだけでなく、その根拠を具体的に示してくれてもいます。

AIが共通して指摘したフィッシングメールの特徴は以下の通りです。

緊急性を煽る表現

(例:「48時間以内に対応しないとアカウントが制限される」)

不自然な日本語や矛盾した文章

(例:リンクへの誘導と「URLをクリックするな」という注意書きが混在している)

送信元やリンク先の不審なドメイン

(AIがメールアドレスを知らない場合でも、その可能性を指摘する)

「このメール、もしかしてフィッシング詐欺?」そんな時、AIに頼ってみてはどうでしょう。

ただ、AIは強力な味方ですが、完全に頼り切るにはまだ課題があります。

記事内で指摘したように、以下の理由から漠然とした不安が残りがちです。

AIの判断プロセスの不透明さ

なぜ危険と判断したのか、その理由が人間にとってわかりにくい場合があります。

AIの誤検知の可能性

完璧ではないため、見過ごしたり誤って判断したりする可能性がゼロではありません。

未知の詐欺への恐怖

AIは過去のデータに基づいて学習しているため、まだ誰も見たことがない新しい手口の詐欺には対応できない可能性があります。

最も重要なのは「知識」と「最終確認」

AIが進化しても、詐欺師とのいたちごっこは続きます。

フィッシング詐欺に遭わないための最も重要な対策は、やはり「私たち自身が詐欺の手口に関する知識を持ち、最終確認を怠らないこと」だと改めて感じさせられます。

AIの判断を参考にしつつも、以下の点を実践することが大切。

- ・絶対にメール内のリンクをクリックしない

- ・公式アプリやブックマークした公式サイトから自分でアクセスして確認する

- ・不審な点があれば、自分で調べた正規の窓口に問い合わせる

AIを上手に活用しながら、あなた自身の知識と注意深さを高めることが、フィッシング詐欺から身を守る最も確実な方法と言えるでしょう。

また、あなた自身はフィッシング詐欺について詳しく、被害に遇う可能性はゼロかもしれません。

でも、ご家族は?これを機にぜひ互いに情報共有してくださいね。

フィッシング詐欺から身を守るための7つの心構え

巧妙化するフィッシング詐欺から大切な情報を守るには、常に警戒心を持つことが重要です。

偽サイトは本物そっくりに作られていますが、注意深く確認すれば必ず見抜けるポイントがあります。

特に以下の7つの点を意識し、「少しでも怪しいと感じたら、立ち止まって確認する」 習慣をつけましょう。

1. URLを隅々まで確認する

本物と一字一句同じか、不審な記号やドメインが含まれていないかチェックしましょう。

2. 不自然な日本語に注意する

誤字脱字やぎこちない言い回しは、偽サイトのサインかもしれません。

3. 鍵マーク(SSL証明書)の詳細を確認する

鍵マークがあっても安心せず、証明書の発行元や有効期限を確認しましょう。

4. 連絡先・運営者情報は必ず裏付けを取る

記載されている情報が本当に機能するか、別の方法で確認することが大切です。

5. 緊急性を煽る文言に騙されない

「今すぐ対応しないと大変なことになる」といった表現は、冷静な判断を奪う手口です。

6. 身に覚えのないメールやSMSからの誘導を疑う

不審なリンクは絶対にクリックせず、公式サイトから直接アクセスしましょう。

7. 不自然な入力フォームや個人情報の要求に警戒する

過剰な情報要求や、デザインの粗雑さがないか確認しましょう。

この辺りの記事もお時間があれば、ぜひ読まれてみてください。

知識があれば詐欺を恐れることも詐欺に遇うこともなくなります。

フィッシング被害に遇ったら?フィッシングを防ぐ確実な方法とは

偽サイトに要注意!フィッシング詐欺対策に必須の【7つのポイント】

危険なリンクをクリックする前に!あなたの身を守るURLチェック術

そのメール、本当に本物?個人情報を守るメールフィッシング完全対策ガイド

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策