そのメール、本当に本物?個人情報を守るメールフィッシング完全対策ガイド

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

「重要なお知らせ」「緊急のご連絡」といった件名のメールにドキッとした経験はありませんか?

それ、もしかしたら巧妙なメールフィッシングかもしれません。

実在する企業やサービスを装い、あなたのID、パスワード、クレジットカード情報を狙う悪質な手口が後を絶ちません。

本記事では、その手口を徹底的に解剖し、被害に遭わないための具体的な対策を分かりやすく解説します。

- 目次

- フィッシング詐欺被害例と損失額

- ・フィッシング詐欺による実際の被害例

- フィッシングメールの主な手口

- ・信じ込ませるための徹底的な演出

- ・偽サイトへ誘い込むための仕掛け

- ・フィッシングメールの実例

- フィッシングメールでよく使われる魔法の言葉

- ・緊急性を強調するフレーズ

- ・不安や恐怖を煽るフレーズ

- ・権威や信頼を装うフレーズ

- 魔法の言葉で心理的な誘導

- ・緊急性の強調

- ・不安や恐怖の喚起

- ・好奇心の刺激

- ・偽サイトへ誘導する手口

- フィッシング詐欺の最終目標

- ・フィッシングで詐取された個人情報はどうなる?

- 正規メールはココが違う!フィッシングメールとの明確な線引き

- ・身近なサービスを装うフィッシングメールの脅威

- ・フィッシングメールと正規メールの見分け方

- ・本物 vs. 偽物 事例で比較

- メールフィッシングから身を守るための対策

- ・SSL暗号化ってなに?

- ・ドメインってなに?

- 万が一、被害に遭ってしまったら

あなたの財布も狙われている?フィッシング詐欺被害例と損失額

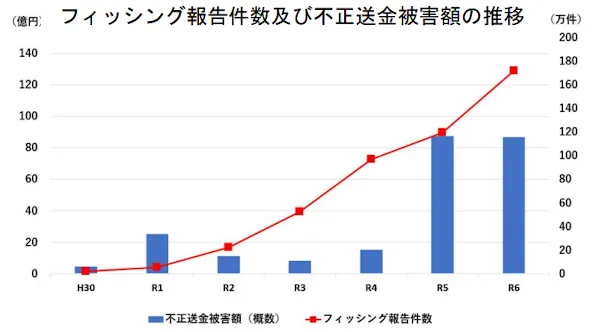

令和6年、フィッシング詐欺による被害は目を覆うばかりの深刻な状況です。

クレジットカードを不正に使われた、大切な預貯金が消えてしまった、SNSアカウントが乗っ取られた...。

ここでは、実際に起こっている被害事例と、その背後に潜む驚くべき金額について、具体的なデータと共に解説します。

警視庁

・令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等についてより

上記の資料によると、令和6年(2024年)のフィッシング報告件数は171万8,036件に上り、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害総額は約86億9,000万円となっています。

これは過去最高の報告件数であり、被害額も依然として高水準であることを示しています。

また、令和6年1月から3月までのクレジットカードの不正利用被害額は約121億円と報告されており、フィッシング詐欺がこれらの不正利用の大きな要因となっていると考えられます。

フィッシング詐欺による実際の被害例

クレジットカード情報の不正利用

フィッシングサイトで入力したクレジットカード情報が盗まれ、身に覚えのない高額な商品を購入されたり、不正な引き落としが行われたりする事例が後を絶ちません。

被害額は数万円から数百万円に及ぶこともあります。

警察庁の発表によると、クレジットカード不正利用被害額は年々増加傾向にあり、数億円規模に達し、その多くにフィッシング詐欺が関与していると見られる。

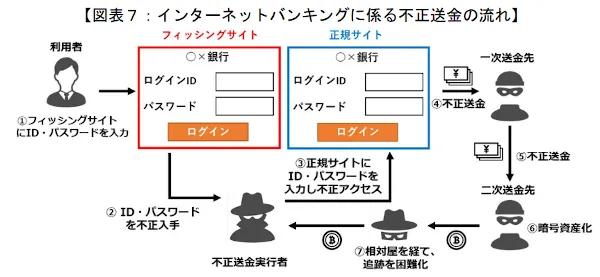

インターネットバンキングの不正送金

フィッシングメールから偽のログインページに誘導され、IDやパスワード、暗証番号などを入力した結果、預貯金が不正に送金される被害が発生。

被害額は数百万円、場合によっては数千万円に達するケースも報告され、金融庁や警察庁が注意喚起を繰り返し行っています。

ID・パスワードの窃取によるアカウント乗っ取り

SNS、ECサイト、オンラインゲームなどのID・パスワードがフィッシング詐欺によって盗まれ、アカウントが乗っ取られる被害が発生しています。

乗っ取られたアカウントは、詐欺の踏み台にされたり、個人情報が漏洩したり、有料コンテンツを不正に購入されたりするなどの二次被害につながる可能性があります。

金銭的な被害も、コンテンツ購入費や友人への詐欺行為の加担など、多岐に渡ります。

プリペイドカード・電子マネーの詐取

「有料動画サイトの未払い料金がある」などの嘘のメッセージを送りつけ、コンビニエンスストアでプリペイドカードを購入させ、その番号を騙し取る手口があります。

被害額は数千円から数十万円程度が多いですが、高齢者が繰り返し騙されるケースも。

フィッシングメールの主な手口

前述の通り、フィッシングメールの基本的な流れは、偽のウェブサイトへ誘導し、そこで個人情報を入力させることです。

しかし、その誘導方法や偽装の手口は多岐にわたり、年々巧妙化しています。

ここでは、主な手口をさらに掘り下げて解説します。

信じ込ませるための徹底的な演出

送信元の偽装(なりすまし)

・表示名の偽装

メールソフトやアプリに表示される送信者の名前を、有名な企業やサービス、あるいは知人に偽装します。

一見すると正規の送信元からのメールに見えてしまいます。

・メールアドレスの偽装

送信元のメールアドレスも、正規のものに酷似したアドレスを使用したり、サブドメインを悪用したりします。

例えば、「amazon.co.jp.security.update@example.com」のように、正規のドメインを含ませることで信頼性を高めようとします。

・DKIM/DMARC/SPFの抜け穴

正規の送信元が導入している送信ドメイン認証技術(DKIM、DMARC、SPF)を回避する、あるいはこれらの設定が不十分な企業を装うことがあります。

メール内容の偽装

・ロゴやデザインの模倣

本物の企業やサービスのウェブサイト、メールで使用されているロゴやデザインを忠実にコピーします。

フォントや色使い、レイアウトまで細かく再現されており、見慣れたデザインであるほど警戒心が薄れてしまいます。

・自然な日本語や表現

以前は不自然な日本語が多かったフィッシングメールですが、近年では非常に自然で丁寧な日本語が使われるようになっています。

翻訳ソフトの精度向上や、日本語を母語とする詐欺グループの関与が考えられます。

・具体的なアカウント情報の部分的な記載

登録者のメールアドレスの一部や、会員番号の一部などを記載することで、「これは自分宛のメールだ」と思わせ、信憑性を高めようとします。

ただし、氏名などの完全な個人情報が記載されていない場合は注意が必要です。

受信者の心理を操るテクニック

緊急性の強調

「至急」「緊急」「重要」「警告」といった強い言葉を使い、すぐに何らかの行動を取らなければならないと思わせます。

具体的な期限(「〇時間以内」「本日中」など)を示すことで、考える猶予を与えません。

「アカウントが凍結されます」「サービスが停止されます」といった不利益をちらつかせ、焦燥感を煽ります。

不安や恐怖の喚起

「不正アクセス」「第三者による利用」「ウイルス感染」「情報漏洩」といった言葉で、セキュリティ上の脅威を強調し、利用者の不安を掻き立てます。

「アカウントの停止」「利用制限」「法的措置」といった、放置した場合の重大な結果を示唆し、恐怖心を植え付けます。

好奇心の刺激・お得感の演出

「未公開の情報」「特別なオファー」「限定キャンペーン」といった魅力的な言葉で、リンクをクリックさせようとします。

通常ではありえないような割引率や特典を提示し、判断力を鈍らせます。

権威性の利用

有名な企業や公的機関の名前を騙ることで、メールの信頼性を高めようとします。

「セキュリティのため」「お客様の保護のため」といったもっともらしい理由を提示し、個人情報の入力を正当化。

偽サイトへ誘い込むための仕掛け

ハイパーリンクの悪用

メール本文中のリンクに、正規のURLに似せた偽のURLを埋め込みます。

マウスオーバー(カーソルを合わせる)しなければ、実際のリンク先が分からないように工夫。

短縮URLサービスを利用して、リンク先を隠蔽。

QRコードを悪用し、スマートフォンなどで読み取らせて偽サイトへ誘導します。

添付ファイルの悪用

不正なプログラム(マルウェア)を仕込んだファイルを添付し、開封させることで感染させ、情報を盗み取ったり、遠隔操作したりします。

PDFやOfficeファイルなどに偽のログイン画面を表示させ、情報を入力させようとします。

入力フォームの埋め込み

メール本文中に直接入力フォームを埋め込み、メールソフト上で個人情報を入力させて送信させようとする手口もあります。

フィッシングメールの実例

あなたもこのようなメールを受け取ったことはありませんか?また、身に覚えのない請求はありませんか?

私自身が受信したフィッシングメールの実例を3つ挙げて解説します。

わかりやすく、また現在フィッシングメール数では最多と思われる「偽のAmazon」を例に一緒に見ていきましょう。

フィッシングメールのアドレス

contact@amazon.co.jp

フィッシングメールのタイトル

Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて

- 迷惑メールの接続先

- 偽のAmazon

- https://rtkrtak.shop/rochibailo36.php

- https://cork-wfse.com/

最も不審に感じた点

メールの内容が事実なら、Amazonアカウントを乗っ取り、更にAmazonに登録しているクレジットカードで、買い物までしたことになりますね。

何故私の名前が書かれていないのでしょう?

「**********@docomo.ne.jp 様」と、私のドコモアドレスで○○様と記載されている位なので、手抜きフィッシングですね。

詳細な記事はこちらから

・Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて contact@amazon.co.jp

フィッシングメールのアドレス

noreply@amazon.co.jp

フィッシングメールのタイトル

お客様情報の更新

フィッシングメールの本文

Amazon確認情報を取得できませんでした

いつもAmazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。

お客様の情報が更新が必要となりましたので、ご確認をお願い申し上げます。

申し訳ございませんが、現在お客様のアカウントにアクセスできません。

この問題を解決するには、以下のリンクにアクセスし、お客様情報を確認してください。

お客様情報の更新

お手数をおかけして申し訳ございませんが、この手続きを完了することで、アカウントへのアクセスを復旧できます。

何かご不明な点がございましたら、Amazonカスタマーサポートまでお問い合わせください。

引き続き、Amazon.co.jpをご利用いただけますよう、心よりお待ちしております。

敬具

Amazon.co.jp

{1}{2}{3}

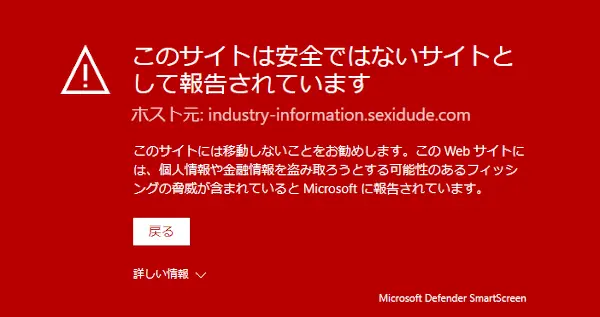

- フィッシングメールの接続先

- 偽のAmazon

- https://industry-information.sexidude.com/

最も不審に感じた点

一番目立つのは「敬具」でしょう。

カスタマーサポートからのメールに「敬具」は使わない、見たことない。

偽のAmazonからは、頻繁にフィッシング目的の迷惑メールが届きます。

直近のメールアドレスとタイトルです。

この記事の「noreply@amazon.co.jp」からが多いですね。

- support-************@amazon.co.jp

- ・Amazon.co.jpアカウント認証通知

- digital-no-reply@amazon.co.jp

- ・【重要なお知らせ】Amazonプライムの自動更新設定を解除いたしました

- noreply@amazon.co.jp

- ・お客様のアカウント情報の更新が 必要です

- ・【重要なお知らせ】Amazon情報の確 認をお願いします

- ・アカウントの支払い方法を確認で きず、注文を出荷できません

- ・Amazon アカウントの支払い方法を・ ・認できず、注文を出荷できませ・ ・

- ・[最終警告]Amazonから情報を更新し・ ・・ください

- ・【緊急の連絡】Amazonから情報を更 新

- ・【重要なお知らせ】Amazon情報の確 認をお願いします

詳細な記事はこちらから

・お客様情報の更新 Amazon確認情報を取得できませんでしたからの迷惑メール

迷惑メールのアドレス

qj@fe.net

迷惑メールのタイトル

あなたのアカウントは停止されました、情報を更新してください

迷惑メールの本文

Аmazon お客様

Аmazonアカウントがリモートでログインしていることを検出しました。

アカウントのセキュリティを確保するために、Аmazonアカウントを一時的に停止します。

Аmazonアカウント情報を確認することで、Аmazonアカウントを再度有効にすることができます。

情報を確認および更新するには、以下のアカウントにログインしてください。

会員情報の情報を更新する

Аmazon ログイン なお、24時間以内にご確認がない場合、誠に申し訳ございません、お客様の安全の為、アカウントの利用制限をさせていただきますので、予めご了承ください。

アカウントに登録のEメールアドレスにアクセスできない場合

お問い合わせ: Amazonカスタマーサービス。

Amazon.co.jp カスタマーサービス

- 迷惑メールの接続先

- 偽のAmazon

- http://www.amatzax.shop/

最も不審に感じた点

「Аmazon お客様」上手く言えませんが、本物のカスタマーサポートなら「Аmazon お客様」とは書かないでしょう。

また、何故か「Amazon」ではなく「Аmazon」と、最初の文字が大文字になっています。

このメアド「qj@fe.net」を見て「アマゾンからのメールだ」と思う人は、さすがにいないかもしれません。

でもアドレス表示欄に「Amazon」と出ていたら、ついメールを開いてしまうのではないでしょうか。

フィッシング詐欺用のWEBページも

http://www.amatzax.shop/

と、全くアマゾンのURLではありません。

詳細な記事はこちらから

・偽物Amazonカスタマーサービス あなたのアカウントは停止されました

フィッシングメールでよく使われる魔法の言葉

なぜ私たちは、不審なメールだと気づきながらも、ついリンクをクリックしてしまうのでしょうか?

その背後には、人間の心理を熟知した詐欺師たちの巧妙な言葉のテクニックが存在します。

「緊急」「重要」「限定」といった言葉は、私たちの理性的な判断を鈍らせ、無意識のうちに行動へと駆り立てます。

ここでは、フィッシングメールで頻繁に使われる「魔法の言葉」をカテゴリ別に分析し、その心理的な効果と、どのように偽サイトへの誘導へと繋がっていくのかを明らかにします。

これらの「魔法の言葉」に気づくことが、巧妙な罠を見破る第一歩といえるでしょう。

緊急性を強調するフレーズ

これらの言葉は、「今すぐ行動しなければ大変なことになる!」という焦燥感を植え付け、考える間もなくリンクをクリックさせたり、個人情報を入力させたりする効果を狙っています。

「至急」「緊急」「重要」「警告」

これらの単語は、件名や本文の冒頭で目立つように使われ、メールの内容が非常に重要であるかのように装います。

例1

【至急】アカウントのセキュリティに関する重要なお知らせ」、「【緊急】〇〇サービスにご登録のお客様へ警告」「〇時間以内」「本日中」「〇月〇日まで」といった期限

具体的な期限を示すことで、「時間がない」と思わせ、じっくり内容を検討する余裕を与えません。

例2

「本日中にご対応いただけない場合、アカウントを凍結いたします」、「48時間以内に下記URLよりご確認ください」「直ちに」「すぐに」「今すぐ」といった即時性を促す言葉。

行動を急かすことで、利用者は内容を深く考えることなく指示に従ってしまう可能性があります。

注意点

正規のサービスからの重要な連絡であっても、緊急性を伴う場合はありますが、過度にこれらの言葉を強調したり、一方的に行動を促したりするメールは、フィッシング詐欺の可能性を疑うべきです。

不安や恐怖を煽るフレーズ

これらの言葉は、「もしこのまま放置したら、大変な不利益を被るかもしれない!」という恐怖心を利用して、個人情報を入力させたり、金銭を騙し取ろうとしたりする手口です。

「不正アクセス」「第三者による利用」「ウイルス感染」「情報漏洩」

これらの言葉は、アカウントや個人情報が危険な状態にあるかのように装い、利用者の不安を掻き立てます。

例1

「お客様のアカウントで不正アクセスが確認されました」、「お客様のクレジットカード情報が情報漏洩した可能性があります」「アカウントの停止」「利用制限」「サービスの一時停止」「法的措置」

例2

「アカウントの安全のため、一時的に利用を停止いたしました」、「期日までにご連絡がない場合、法的措置を検討いたします」「確認が必要です」「更新してください」「再登録のお願い」

例3

「セキュリティ強化のため、お客様情報の確認が必要です」、「システム変更に伴い、再度ご登録をお願いいたします」

注意点

正規のサービスからセキュリティに関する連絡が来ることもありますが、通常は具体的な状況や対応の必要性について、より丁寧で詳細な説明があります。

また、個人情報の入力を安易に求めることはありません。

権威や信頼を装うフレーズ

これらの言葉は、送信元が信頼できる組織や機関であるかのように見せかけ、利用者を信用させて騙そうとする手口です。

「〇〇銀行」「〇〇カード」「Amazon」「Apple」「政府機関名」などの具体的な企業・団体名有名な企業や機関の名前を騙ることで、メールの信憑性を高めようとします。

「お客様各位」「〇〇様」といった丁寧な呼びかけ

一見丁寧な言葉遣いをすることで、警戒心を解こうとする意図があります。

ただし、具体的に名前が記載されていない場合は注意が必要です。

「セキュリティのため」「安全のため」「お客様の保護のため」といったもっともらしい理由で個人情報を入力させる理由を正当化し、利用者に不審感を与えないように装います。

注意点

送信元の名前やロゴが本物そっくりでも、メールアドレスのドメインが正規のものと異なっていたり、本文の内容に不自然な点があったりする場合は、注意が必要です。

フィッシングメールは、様々な「魔法の言葉」を駆使して、受信者の心理を揺さぶり、誤った行動へと誘導しようとします。

これらのフレーズに過剰に反応するのではなく「なぜこのメールが届いたのか?」「本当に公式からの連絡なのか?」と冷静に立ち止まって考えることが重要。

少しでも不審に感じたら、メール内のリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりする前に、公式サイトや正規の連絡窓口に確認するように心がけましょう。

魔法の言葉で心理的な誘導

一見すると普通のメールに見えるフィッシング詐欺の手口。

しかし、その裏には、受信者の心理を巧妙に利用し、無意識のうちにリンクをクリックさせ、個人情報を入力させてしまう巧妙なテクニックが隠されています。

「緊急」「不安」「特別」といった言葉は、まるで魔法のように私たちの判断力を鈍らせます。

ここでは、これらの「魔法の言葉」がどのように私たちの心理に作用し、偽サイトへと誘導するのか、その巧妙な手口を具体的に見ていきましょう。

緊急性の強調

「最終警告」や「緊急の連絡」といった、メールを受信した人が気になるワードを件名に入れ、メールを開かせるためです。

迷惑メールだと気付かずメールを開いてしまう人は、メールのURLにアクセスする確率が高くなります。

- ・Amazon.co.jpアカウント認証通知

- ・【重要なお知らせ】Amazonプライムの自動更新設定を解除いたしました

- ・お客様のアカウント情報の更新が 必要です

- ・【重要なお知らせ】Amazon情報の確 認をお願いします

- ・アカウントの支払い方法を確認で きず、注文を出荷できません

- ・Amazon アカウントの支払い方法を・ ・認できず、注文を出荷できませ・ ・

- ・[最終警告]Amazonから情報を更新し・ ・・ください

- ・【緊急の連絡】Amazonから情報を更 新

- ・【重要なお知らせ】Amazon情報の確 認をお願いします

詐欺師にとってカモですから、メールのURLにアクセスしてもらうことが大切。

メールのURLにアクセスさせれば、高確率で個人情報の収集ができますからね。

不安や恐怖の喚起

「情報漏洩の可能性があります」「第三者による不正利用が確認されました」など、個人情報や財産に関わる不安を煽ります。

こちらのメールでは「在お客様がお持ちのクレジットカードのご利用内容について、第三者により不正利用された可能性が高い」と、フィッシングメールで典型的な文言が使われています。

実際の迷惑メールの本文

American Expressカードをご利用のお客さま利用いただき、ありがとうございます。

会員皆さまのカードご利用内容について、第三者による不正利用が発生していないかどうかのモニタリングを行っております。

本メールは、現在お客様がお持ちのクレジットカードのご利用内容について、第三者により不正利用された可能性が高いと、弊社の不正利用検知システムにより判断いたしましたので、緊急でお送りさせていただいております。

カードのご利用内容について、至急確認したいことがございますので、下記リンクをアクセスし、ご確認をいただきますようお願いいたします。

ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございますので、予めご了承下さい。

ご利用確認はこちら

===================================

※お手もとにAmerican Expressカードをご用意ください。

※お持ちのカードによっては、サービスを利用できない場合があります。

*ご注意ください*

変更のお手続きがない場合、弊社からの重要なお知らせが届かない場合があります。

◆おしらせメールについて◆

American Expressのおしらせメール配信を「希望する」に設定すると、

各種サービスやキャンペーンなど、おトクな情報をお届けいたします。

===================================

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社

詳細な記事はこちらから

・【重要】アメリカン。エキスプレス異常ログイン通知【フィッシングメール】

好奇心の刺激

「未公開の情報」「特別なオファー」といった魅力的な言葉で、リンクをクリックさせようとします。

フィッシングメールの手口は、不安や恐怖を煽るものばかりではありません。

時には、人々の好奇心やお得な情報を求める心理を利用して、巧妙に罠を仕掛けてくるのです。

その代表的な例が、「未公開の情報」や「特別なオファー」といった魅力的な言葉でしょう。

「未公開の情報」という誘い文句

このフレーズは、他の一歩先を行きたい、秘密を知りたいという人間の心理に訴えかけます。

あたかも限られた人しか知らない特別な情報であるかのように装い、受信者の興味を引きつけ、リンクをクリックさせようとします。

- 具体的な例

- ・未公開の最新投資情報がついに解禁!

- ・関係者しか知らない未公開のキャンペーン情報

- ・〇〇(有名人や人気サービス)の未公開スクープ映像を限定公開!

- ・裏ルートで入手した未公開のマル秘テクニック

心理的な意図

・希少性の演出

「未公開」という言葉で情報の価値を高め、今すぐアクセスしなければ手に入らないと思わせます。

・優越感の刺激

他の人が知らない情報を自分だけが知る優越感を抱かせ、行動を促します。

好奇心の喚起人は未知のものや秘密めいたものに興味を持つ傾向があります。

この心理を利用して、内容を確認させようとします。

注意点

本当に価値のある未公開情報は、一般のメールで広範囲に告知されることは稀です。

甘い言葉には裏があると考え、冷静に情報の出所や信憑性を確認する必要があります。

リンクをクリックする前に、送信元のメールアドレスやウェブサイトのURLが正規のものかどうかを慎重に確認しましょう。

「特別なオファー」という誘い文句

このフレーズは、通常ではありえないような好条件や限定的な特典を提示することで、受信者にお得感を与え、すぐにアクションを起こさせようとします。

- 具体的な例

- ・特別なご招待!〇〇(人気商品やサービス)が無料!

- ・限定オファー!今だけ〇〇が〇〇%OFF!

- ・特別なボーナス!〇〇ポイントをプレゼント!

- ・あなただけの特別なキャンペーン!

心理的な意図

・お得感の強調

通常よりも有利な条件を提示することで、「損をしたくない」という心理を刺激します。

・緊急性の暗示

「今だけ」「限定」といった言葉で、すぐに申し込まなければ機会を逃してしまうと思わせます。

・特別感の演出

「あなただけ」といった言葉で、受信者が特別扱いされていると感じさせ、警戒心を解こうとします。

注意点

あまりにも条件が良すぎるオファーは、詐欺である可能性が高いと考えられます。

見覚えのない企業やサービスからの「特別なオファー」には、特に注意が必要です。

リンクをクリックする前に、キャンペーンの主催者や内容を公式サイトなどで確認しましょう。

個人情報の入力や金銭の支払いを求められた場合は、慎重に判断し、安易に応じないようにしましょう。

「未公開の情報」や「特別なオファー」といった魅力的な言葉は、人間の心理的な弱点につけ込んだ、フィッシング詐欺の常套手段です。

これらの甘い誘惑に惑わされることなく、常に冷静な判断力を。

情報の真偽をしっかりと見極め、少しでも「おいしすぎる話」には警戒し、安易な行動は避けるように心がけましょう。

偽サイトへ誘導する手口

フィッシングメールを受信した人がフィッシングメール(迷惑メール)と気づかずにメールを開いてしまったら、上記の様な様々な魔法の言葉を使って、偽のログインページや情報入力フォームへのリンクへアクセスしてもらわなければなりません。

メール本文中に、偽のログインページや情報入力フォームへのリンクが記載されています。

短縮URLやQRコードを利用して、リンク先を巧妙に隠蔽する手口もあります。

誘導先の偽サイトは、本物のサイトのデザインを忠実にコピーしており、URLも酷似しているため、注意深く確認しないと見抜くのは困難です。

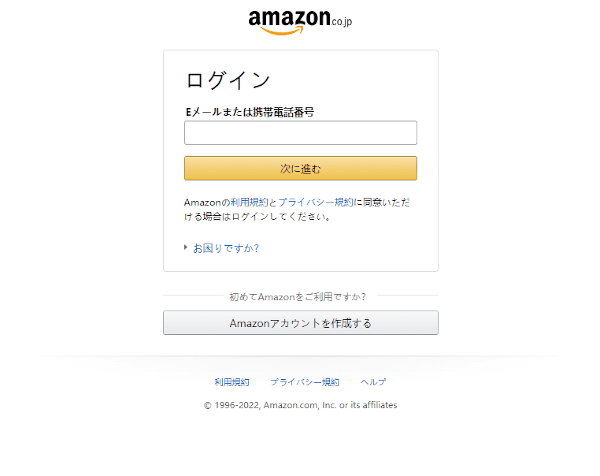

実際の画像です。

偽のPayPay

・あなたのアカウントは異常行為で 制限されています 重要】これはPayPayからの特别な通知より

偽のAmazon

・【偽Amazon】フィッシングサイトに個人情報を入力してみた【フィッシングメール】より

あなたの個人情報が狙われている!フィッシング詐欺の最終目標

巧妙な手口で偽サイトへと誘導し、私たちから大切な個人情報を奪い取るフィッシング詐欺。

しかし、個人情報の詐取は、彼らの最終目標ではありません。

盗まれた情報は、不正ログイン、金銭的な搾取、そして更なる犯罪へと繋がる可能性があります。

ここでは、フィッシング詐欺の真の目的と、一旦個人情報が奪われてしまうと、どのような恐ろしい被害が待ち受けているのかを具体的に解説します。

そして、そうした被害に遭わないために、私たちが今すぐできる対策についても触れていきましょう。

フィッシング詐欺の目的の第一段階が個人情報の詐取することにあります。

偽サイトに誘導されたユーザーが、ID、パスワード、クレジットカード番号、セキュリティコード、銀行口座情報などを入力してしまうと、それらの情報は詐欺師の手に渡ります。

中には、電話番号や住所、生年月日といった個人情報を尋ねるケースもあります。

フィッシングで詐取された個人情報はどうなる?

詐取された個人情報は、単独で悪用されるだけでなく、他の情報と組み合わされたり、犯罪組織内で売買されたりすることも。

個人情報の悪用方法

不正ログイン

IDやパスワードが盗まれると、オンラインショッピングサイト、SNS、金融機関の口座などに不正にログインされ、なりすましによる買い物をされたり、アカウントを乗っ取られたりします。

クレジットカードの不正利用

クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードなどが盗まれると、オンラインショッピングでの不正利用、身に覚えのない請求、キャッシングなどの被害に遭う可能性が。

銀行口座からの不正送金

銀行口座番号、暗証番号、インターネットバンキングのログイン情報などが盗まれると、預貯金が不正に送金される被害に遭う可能性があります。

個人情報の悪用・売買

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日などの個人情報は、ダイレクトメールや迷惑メールの送信リスト、詐欺などの犯罪に利用する目的で売買されることがあります。

詐欺師の間では個人情報が詳しい程に重宝しますからね。

なりすまし詐欺

詐取された情報をもとに、家族や知人を装って金銭を要求する「オレオレ詐欺」や、宅配業者などを装って個人情報を聞き出す詐欺などに悪用されることがあります。

ローンやクレジットカードの不正契約

氏名、住所、勤務先、年収などの情報が盗まれると、本人になりすましてローンを組まれたり、クレジットカードを不正に申し込まれたりする可能性が。

他の詐欺の手口への悪用

詐取された情報を元に、さらに巧妙な二次的な詐欺を仕掛けられることがあり「以前のフィッシング詐欺の被害者リスト」として狙われるケースもあります。

どんな実害があるのか

個人情報が詐取されると、以下のような様々な被害が発生する可能性があります。

金銭的な被害

不正な買い物、不正送金、身に覚えのない請求、高額なローンの契約など、直接的な金銭的損失が発生します。

精神的な被害

不正利用への対応、アカウントの復旧、警察や関係機関への届け出など、多くの時間と労力を費やすことによる精神的な疲労やストレスを感じることがあります。

また、個人情報が漏洩したことへの不安や恐怖を感じることも。

信用被害

アカウントが乗っ取られ、自分の名前で詐欺行為が行われた場合、友人や知人からの信用を失う可能性があります。

また、クレジットカード情報が漏洩した場合、信用情報機関に事故情報が登録され、将来的にローンやクレジットカードの利用が制限されるかもしれません。

時間的な被害

不正利用の調査、関係機関への連絡、パスワードの変更など、多くの手続きに時間を費やすことになります。

実際に金銭的被害が少ない、もしくは生じなかった場合でも様々な手続きに費やした時間は取り戻せません。

二次被害

詐取された情報を元に、さらに別の詐欺に遭うリスクが高まります。

被害に遭わないために

最も重要なのは、フィッシング詐欺の手口を知り、個人情報を安易に入力しないことです。

不審なメールやウェブサイトには十分注意し、常にセキュリティ意識を持つように心がけましょう。

万が一、個人情報を入力してしまった可能性がある場合は、速やかに関係機関に連絡することが重要です。

正規メールはココが違う!フィッシングメールとの明確な線引き

毎日受け取る無数のメールの中に、巧妙に偽装されたフィッシングメールが紛れ込んでいるかもしれません。

大切な情報を守るためには、正規のサービスからの重要な連絡と、悪質な詐欺メールとの違いをしっかりと理解することが重要です。

ここでは、具体的な事例の比較も含め、フィッシングメールにはない、正規メールならではの特徴を詳しく解説します。

身近なサービスを装うフィッシングメールの脅威

金融機関、ECサイト、SNS、公的機関を装うフィッシングメールの実例を紹介。

私たちの日常生活に深く浸透しているサービスを悪用したフィッシング詐欺が後を絶ちません。

ここでは、近年確認された具体的な事例を基に、その手口の巧妙さを解説します。

金融機関を装う

「セキュリティ強化のため、アカウント情報の再確認をお願いします」といった内容で、偽のログインページへ誘導。

「不審な取引が確認されました。詳細はこちらでご確認ください」として、個人情報を入力させようとする。

こちらは実際に私が受信したフィッシングメール(迷惑メール)です。

- 秋田銀行を騙るフィッシングメールと本物の秋田銀行が展開する感動のサービス

- 【ご注意】三井住友銀行カードご利用確認 VS 本物の三井住友カードのユニークな取り組み

- 【三井住友信託銀行】必ずご回答ください/お客様の直近の取引における重要な確認について

ECサイトを装う

「ご注文いただいた商品のお届けに問題が発生しました」として、配送先情報やクレジットカード情報の再入力を求める。

「アカウントの不正利用が疑われます。パスワードを変更してください」と促し、偽のパスワード変更ページへ誘導。

こちらは実際に私が受信したフィッシングメール(迷惑メール)です。

- Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて

- 【Amazon】システム更新に伴うアカウント確認 - メールアドレスを認証してくださいからの迷惑メール

- [楽天]パスワードの変更完了のお知らせ 【注意!フィッシングメールを開かないで】

SNSやWebサービスを装う

「あなたのアカウントに不審なアクセスがありました」として、ログイン情報を入力させようとする。

「友達リクエストが承認されました」といった通知を装い、偽のログインページへ誘導。

公的機関を装う

「未払いの料金があります。本日中に支払わないと法的措置を取ります」といった内容で、金銭を要求したり、個人情報を聞き出したりする。

「新型コロナウイルスに関する重要なお知らせ」など、社会的な関心事を装って偽サイトへ誘導。

国や自治体から何らかの給付金、補助金、助成金を受け取る場合、私たちが国や自治体の指示にのっとた手続きをしなければなりません。

それに関連し、公金受取口座をマイナポータルなどから一度登録してしまえば、その後のさまざま給付金の受け取りがスムーズになるといった仕組みがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

デジタル庁

・公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等

それ、本物?巧妙なフィッシングメールと正規メールの見分け方

正規メールとフィッシングメール、決定的な違いを見抜く目を養おう。

日常的に届く多くのメールの中には、大切な情報を含むものと、巧妙に偽装された詐欺メールが混在しています。

ここでは、信頼できるサービスからの重要な連絡と、悪質なフィッシングメールを冷静に見分けるための重要なポイントを比較しながら解説します。

正規のサービスからの重要な連絡メールの特徴

信頼できる企業やサービスからの重要な連絡メールは、利用者の不安を煽ることなく、必要な情報を正確に伝えることを目的としています。

一般的に、以下のような点に配慮して作成されています。

フィッシングメールとを比較しながら見てみましょう。

受信者の個人名が記載されている

・正規のサービス

登録している利用者の氏名やニックネームを把握しています。

そのため、メールの冒頭で「〇〇様」「〇〇さん」といった具体的な個人名で呼びかけることが一般的。

・対してフィッシングメール

多くの場合、不特定多数に送信されるため、「お客様各位」「〇〇サービスをご利用の皆様へ」といった一般的な呼びかけや、メールアドレスの一部(例:「△△@example.com 様」)などが用いられます。

具体的な状況説明がある

・正規のメール

「どのような理由で連絡しているのか」「具体的に何が問題なのか」「利用者側でどのような対応が必要なのか」といった状況が、明確かつ詳細に説明されています。

・フィッシングメール

曖昧な表現や、具体的な根拠を示さないまま「アカウントに異常がありました」「セキュリティ上の問題が発生しました」といった抽象的な警告を発することが多い。

一方的な要求ではなく、選択肢や確認を促す

・正規のサービス

利用者に重要な操作を求める場合でも、「〇〇の場合はこちら」「ご希望されない場合は〇〇」といった選択肢を示したり、確認を促したりする丁寧な表現を用いることが多い。

・フィッシングメール

「〇〇時間以内に~してください」「~しないとアカウントを凍結します」といった、一方的で強迫的な指示が目立つ。

公式ウェブサイトへの誘導が明確かつ安全

・正規のメールでリンクが記載されている場合

多くは公式サイトのトップページや、関連するヘルプページなど、安全なページへの誘導です。

URLも正規のドメイン(例:〇〇.com)であることが明確。

・フィッシングメール

偽のログインページや情報入力フォームへ誘導するため、不審なURLや、正規のURLに酷似した紛らわしいURLを使用することがあります。

短縮URLで隠蔽されている場合も。

過度な緊急性や不安を煽る表現を避ける

・正規のサービス

緊急性の高い連絡をする場合はありますが、過度な煽り文句や感情的な表現は避け、冷静かつ客観的な情報伝達を心がけています。

・フィッシングメール

「今すぐ」「直ちに」「警告」「緊急」といった言葉を多用し、利用者の心理的な隙を突こうとします。

問い合わせ先の情報が明記されている

・正規のメール

質問や不明点があった場合の問い合わせ先(電話番号、メールアドレス、ヘルプページのリンクなど)が明記されていることが一般的です。

・フィッシングメール

連絡先が記載されていなかったり、記載されていても不審な連絡先であったりする場合があります。

本物 vs. 偽物 事例で比較

アカウントのパスワード変更を促すメールを比較してみましょう。

正規のメールの例

件名:【〇〇サービス】パスワード変更のお願い

本文:〇〇様

いつも〇〇サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、お客様のアカウントのセキュリティ強化のため、定期的なパスワードの変更をお願いしております。

以下のリンクより、パスワード変更の手続きをお願いいたします。

[パスワード変更ページへのリンク (https://*************.***/)]

なお、この手続きは必須ではございません。ご希望されない場合は、現在のパスワードをそのままご利用いただけます。

ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

〇〇サービスサポートセンター

[電話番号] [メールアドレス]

フィッシングメールの例

件名:【重要】〇〇アカウントの異常なアクティビティが検出されました

本文:〇〇サービスをご利用のお客様へ

お客様のアカウントで異常なログインが確認されました。

直ちに以下のリンクをクリックし、アカウント情報を確認してください。

[偽のログインページへのリンク (https://*************.***/)]

24時間以内に対応がない場合、アカウントを永久に凍結いたします。

セキュリティのため、ご協力をお願いいたします。

〇〇セキュリティチーム

冷静な判断と確認行動を

上記のように、正規のメールとフィッシングメールには明確な違いがあります。

重要な連絡を受け取った際は、焦らずに以下の点を確認する習慣をつけましょう。

- 個人名で呼びかけられているか

- 具体的な状況説明があるか

- 一方的な要求ではないか

- リンク先のURLは正規のものか

- 過度な緊急性や不安を煽る表現がないか

- 問い合わせ先が明記されているか

少しでも不審に感じたら、メール内のリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりする前に、

必ず公式サイトからアクセスするか、正規の問い合わせ窓口に確認するようにしてください。

あなたの冷静な判断と確認行動が、巧妙なフィッシング詐欺から身を守るための最も有効な手段です。

メールフィッシングから身を守るための対策

メールフィッシングの被害に遭わないためには、日頃から以下の点に注意することが重要です。

安易にリンクをクリックしない

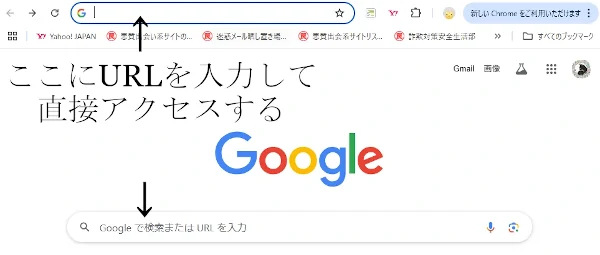

メール本文中のURLは、安易にクリックせず、本当に信頼できる送信元からのものか確認しましょう。

不審なメールに記載されたリンクは、マウスオーバー(カーソルを合わせる)ことで実際のURLを確認できます。

重要なサイトへのアクセスは、メールのリンクからではなく、ブラウザのブックマークや検索エンジンから直接アクセスする習慣をつけましょう。

個人情報の入力を慎重に行う

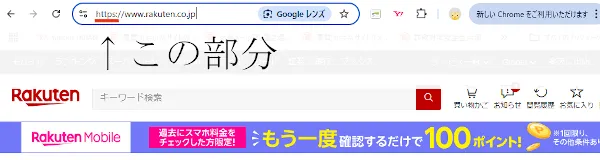

ログインID、パスワード、クレジットカード情報などの重要な個人情報は、入力する前にウェブサイトのURLが正しいか、SSL暗号化(https://~で始まるURLと鍵のアイコン)されているかを確認しましょう。

身に覚えのないウェブサイトや、不自然な要求をするサイトには、絶対に個人情報を入力しないでください。

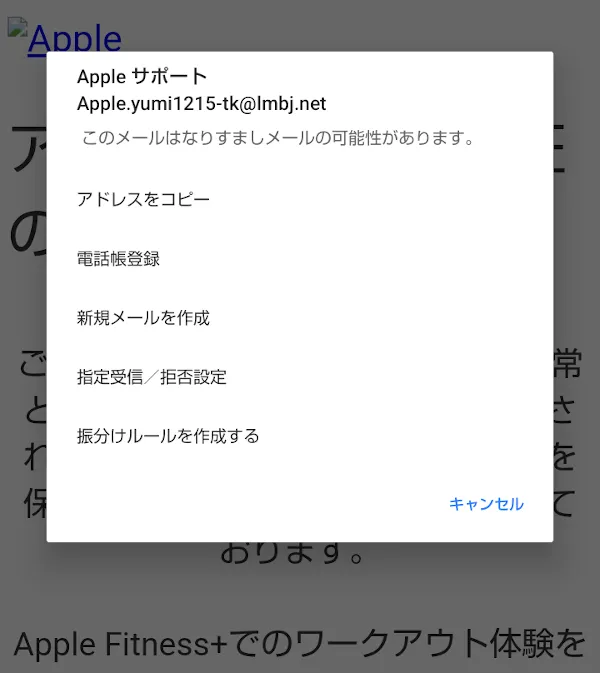

送信元のメールアドレスを確認する

送信者の名前だけでなく、メールアドレスのドメイン(@以降の部分)が正規のものと一致するか確認しましょう。

わずかなスペルミスや、見慣れないドメインを使用している場合は注意が必要です。

ドコモメールではアドレス部分をタップすると、こういった警告が表示されます。

キャリアによって違いはあるかもしれませんが、メールアドレス自体がそもそも本物かどうか確認しましょう。

不審なメールは無視または削除する

内容に不審な点があるメールや、心当たりのない送信者からのメールは、開封せずに削除するのが安全です。

どうしても気になる場合は、メールに記載された連絡先ではなく、公式サイトなどで公開されている正規の連絡先に問い合わせて確認しましょう。

不用なメールは受信しない

フィッシングメール、不審なメール、不用なメールを受信しないためにスマホやパソコンのメール設定を見直しましょう。

セキュリティソフトを導入し最新の状態に

セキュリティソフトは、不正なウェブサイトへのアクセスを警告したり、フィッシングメールを検知したりする機能があります。

二段階認証を設定する

多くのオンラインサービスで提供されている二段階認証を設定することで、万が一IDとパスワードが漏洩した場合でも、不正ログインを防げます。

日頃から情報収集を心がける

フィッシング詐欺の手口は常に進化しています。

最新の手口や注意喚起に関する情報を、公式サイトやニュースなどで定期的に確認しましょう。

SSL暗号化ってなに?(大切な情報を守るための鍵)

インターネットでウェブサイトとあなたのパソコンやスマートフォンが情報をやり取りする際、そのままの状態だと、第三者にその内容を盗み見られる可能性があります。

SSL(Secure Sockets Layer)暗号化は、このやり取りに「鍵」をかけて、情報を安全な状態にする仕組みです。

例えるなら、あなたが送る手紙を誰にも開けられない特別な封筒に入れるようなものです。

URLの先頭が「https://」になっている

通常のURLは「http://」で始まりますが、SSL暗号化されているサイトは「s」が付いて「https://」になります。

この「s」は「Secure(安全な)」の意味です。

なぜSSL暗号化が大切なの?

特に、個人情報(名前、住所、クレジットカード番号、パスワードなど)を入力するウェブサイトでは、SSL暗号化が必須です。

これが施されていないと、入力した情報が暗号化されずに送られ、悪意のある第三者に盗まれてしまう危険性があります。

ドメインってなに?

インターネット上にあるウェブサイトは、それぞれ「IPアドレス」という数字の組み合わせで識別されています。

しかし、数字の羅列は覚えにくいですよね。

ドメインは、この覚えにくいIPアドレスに付けられた、わかりやすい「名前」のようなものです。

例えるなら、インターネット上の「住所」のような役割を果たします。

例えば、「https://www.google.com/search?q=google.com」や「yahoo.co.jp」、「amazon.co.jp」などがドメインです。

ドメインの構造(例:www.example.co.jp)

www

ホスト名と呼ばれる部分で、通常はウェブサーバーを示すことが多い(なくてもアクセスできるサイトもあります)。

example

取得した固有の名前の部分です。

.co.jp

トップレベルドメインと呼ばれる部分で、ウェブサイトの種類や国を示しています。

「.com」は営利企業、「.jp」は日本、「.co.jp」は日本の株式会社などを示します。

なぜドメインが大切なの?

ウェブサイトにアクセスする際に、覚えやすい名前でアクセスできます。

企業や団体のインターネット上の「顔」となり、信頼性を示す要素の一つになります。

フィッシング詐欺では、本物のサイトに非常に似た、紛らわしいドメインが使われることがあります。

そのため、URLを注意深く確認することが、詐欺を見抜く上で重要なポイントとなります。

SSL暗号化は、インターネット上の情報のやり取りを安全にするための「鍵」です。

URLが「https://」で始まるか確認しましょう。

万が一、被害に遭ってしまったら

もし、メールフィッシングに騙されて個人情報を入力してしまった可能性がある場合は、速やかに以下の対応を取りましょう。

クレジットカード会社や銀行に連絡し、カードの利用停止や口座の凍結を依頼する。

パスワードを変更した場合は、他のサービスでも同じパスワードを使用していないか確認し、必要に応じて変更する。

警察庁のサイバー犯罪相談窓口や、消費者センターに相談する。

メールフィッシングは、巧妙な手口で私たちの個人情報を狙う、非常に危険なサイバー犯罪です。

油断することなく、常に警戒心を持ち、紹介した対策を実践することで、被害に遭うリスクを大幅に減らせます。

インターネットを安全に利用するために、今一度、自身の対策を見直してみてください。

もし、少しでも不安を感じるメールやサイトに遭遇したら、迷わず専門機関や相談窓口にご連絡ください。

あなたの勇気ある行動が、被害の拡大を防ぎます。

- 警察庁 サイバー犯罪相談窓口

- 消費者ホットライン: 局番なしの「188」

- ご利用のサービスや金融機関のサポート窓口

決して一人で悩まず、積極的に相談することが大切です。

メールフィッシング完全対策ガイドまとめ

本記事では、巧妙化するメールフィッシングの手口、その背後に潜む心理的な誘導、そして具体的な被害事例と対策について詳しく解説してきました。

令和6年には過去最悪の報告件数と高水準の被害額を記録するなど、メールフィッシングは依然として深刻な脅威です。

詐欺の手口は日々進化し、金融機関、ECサイト、SNS、公的機関など、私たちの生活に欠かせないサービスを巧妙に装い、油断を誘います。

しかし、恐れるばかりではありません。

フィッシングメールには、正規のメールとは異なる特徴が必ず存在します。

「緊急」「不安」「特別」といった言葉で焦らせる、個人名の記載がない、不自然な日本語、そして不審なURL。

これらの「違和感」に気づき、冷静に判断することが、巧妙な罠を見破る第一歩です。

個人情報を入力する前には、URLが「https://」で始まり、鍵のアイコンが表示されているかを確認する。

不審なメールのリンクは安易にクリックせず、公式サイトからアクセスする習慣をつける。

送信元のメールアドレスを注意深く確認する。

そして、少しでも不審に感じたら、無視または削除し、公式サイトや正規の窓口に確認することが重要です。

万が一、被害に遭ってしまった場合は、決して一人で悩まず、速やかにクレジットカード会社や銀行への連絡、パスワードの変更、そして警察庁や消費者センターへの相談をしましょう。

インターネットは私たちの生活を豊かにする便利なツールですが、その利便性の裏には常にリスクが潜んでいます。

今日ご紹介した対策を実践し、常に最新の情報にアンテナを張り、冷静な判断力と確認行動を身につけることこそが、メールフィッシングの脅威からあなた自身を守るための最も有効な手段となるでしょう。

フィッシング関連記事

これらの記事は様々な角度からフィッシングの見抜き方を解説、また対処法もありますので、ぜひご一読ください。

知識があれば詐欺を恐れることも詐欺に遇うこともなくなります。

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策

フィッシング被害に遇ったら?フィッシングを防ぐ確実な方法とは

偽サイトに要注意!フィッシング詐欺対策に必須の【7つのポイント】

危険なリンクをクリックする前に!あなたの身を守るURLチェック術

【ボイスフィッシング(ビッシング)】の手口と被害を防ぐための対策ガイド

危険な罠を見抜け!【SNSフィッシング詐欺】の最新手口と自衛策

巧妙化する【SMSフィッシング】の脅威と対策あなたのスマホは大丈夫?

そのメール、本当に本物?個人情報を守るメールフィッシング完全対策ガイド

偽物Amazonのログイン画面にメアドとパスワードを入力してみた