巧妙化する【SMSフィッシング】の脅威と対策あなたのスマホは大丈夫?

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

最近、スマホに「宅配の不在通知です」とか「アカウントが停止されます」みたいな怪しいメッセージが届いたことはありませんか?

実はこれ、SMSフィッシング(スミッシング)という詐欺手口なんです。

昔の「オレオレ詐欺」みたいなものが、今度はスマホのショートメッセージを使って進化したバージョンだと思ってください。

今日は、SMSフィッシング(スミッシング)にひっかからないために、その手口と対策を分かりやすくお話ししますね。

なぜSMSフィッシングが増えているの?

技術の進歩で偽物を作るのが簡単に

例えば、偽のウェブサイトを本物そっくりに作ったり、URLをうまくにリダイレクトさせたり、IPアドレスを偽装したりするのが、以前よりもずっと簡単になりました。

その結果、正規のサービスと見分けがつかないいような罠を仕掛けることが可能になったというわけ。

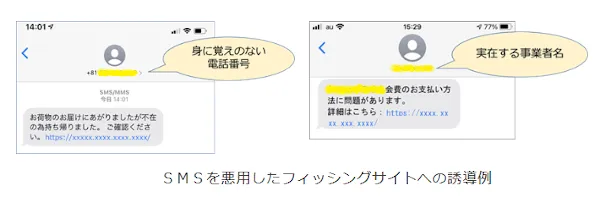

こちらの警視庁の「フィッシングとは」というウエブページに実例が掲載されていますので、お借りしています。

警視庁

・フィッシングとは

個人情報が流出しやすくなったかも

企業から個人情報が漏れるニュース、よく聞きますよね?

詐欺師はその情報を使って、まるであなたのことを知っているかのようなメッセージを送ってくるんです。

また、詐欺師の間では「個人情報のリスト」を売買や共有され、一人ひとりの個人情報がより精度の高いものになっています。

闇バイトでの強盗事件が多発したといったニュースで、あなたもご覧になったかもしれません。

住所氏名はもちろん、家族構成や資産状況まで詳しくリストに掲載されていて驚かれたのではないでしょうか。

こんな手口に注意!実例をチェック

まるであなたのことをよく知ってるかのような、個人に最適化されたSMSが、スマホに着信していたらどうでしょう?

ここで具体的な例を見ていきましょう。

パターン1 過去の買い物を知っているフリ

【Amazon】いつもご利用ありがとうございます。

先日ご注文いただいたワイヤレスイヤホンについて

重要なお知らせがあります。

詳細はこちら → [https://怪しいリンク]

🔶あなたが最近イヤホンを買っていれば信用してしまうかもしれません。

パターン2 銀行を装って不安を煽る

【三井住友銀行】

お客様の口座で不正な取引を検知しました。

至急セキュリティ確認が必要です。

確認はこちら → [https://怪しいリンク]

🔶「自分の口座で ?え、お金が危ない!」と焦らせて、あなたの冷静な判断を奪うかも。

パターン3 宅配の不在通知

【ヤマト運輸】

お荷物をお届けしましたが不在のため持ち戻りました。再配達はこちらから

[https://怪しいリンク]

🔶ネット通販が普通になった今、誰でも引っかかりやすいメッセージではないでしょうか。

こういったメッセージは、詐欺師があなたの断片的な情報を悪用して作ったもの。

たとえこれらの情報が含まれていても、安易にURLをクリックしたり、個人情報を入力したりするのは絶対にやめて。

一番大事なのは、必ず公式のウェブサイトやアプリから情報を確認する習慣を身につけること。

これがSMSフィッシングからあなた自身を守るために大切な方法だといえます。

なぜ人は騙されちゃうの?心理を知ろう

SMSフィッシングを仕掛けてくる詐欺師たちは技術的なことだけじゃなくて、私たちの心の動きをよく知っている心理学のプロでもあるといえます。

私は個人的に「詐欺師の心理大作戦」と(笑)呼んでいます。

この心理大作戦で「フィッシングなんて引っかかるの?」という、そのあなたの心を見透かして詐欺を仕掛けてくる。

「損したくない」気持ち

人は何かを手に入れる喜びよりも、何かを失う悲しみの方が強く感じる傾向があるのね。

アカウント停止とか不正アクセスとか、「大事なものがなくなる」って思うと、冷静に判断できなくなっちゃうかも。

「急がなきゃ」という焦り

「至急」「本日中」そんな言葉を見ると、時間がない!と思って、焦って行動しちゃうことってありません?

まさにそれを利用されるというわけ。

いつものサービスへの信頼

あなたが銀行とか宅配業者とか普段信頼している相手、いつも利用しているサービスを装われると、疑う気持ちが元々低いでしょ?

ついSMSの内容を信じてしまうし、これが騙されてしまう原因の一番かも。

「自分に関係がある」と思わせる

オンラインサービスも宅配便も、今や私たちの生活に「当たり前にあるもの」ですよね。

だからこそ、それらが急に使えなくなるかもって言われると、つい不安になってしまう。

このような手口は騙される方が悪いんじゃなくて、詐欺師が心理学を悪用してるってこと。

フィッシング詐欺も闇バイトの中のひとつに過ぎず、組織化されている犯罪集団が行う場合がほとんどでしょう。

そこに心理学に長けた人物がいれば、たやすく私たちを欺けるのです。

AIの進化でフィッシング詐欺も進化する

最近はAI(人工知能)を使って、もっと自然で騙されやすいメッセージを作る詐欺師も出てきています。

AI技術、特に「自然言語処理(NLP)」っていう分野がどんどん進化してるんですね。

まるで人間が書いたかのような、自然で説得力のあるSMSが作られちゃう可能性があります。

そうなると私たちが見破るのは、ますます難しくなってしまうかもしれません。

具体的に、どんなことが心配されているのか、もう少し詳しくお話ししますね。

1. 自然で違和感のない文章に

文法や表現が上手になる

最新のAIは複雑な日本語の文法とか、すごく自然な言い回しをたくさん勉強してます。

人間が書いた文章と全然区別がつかないくらいのSMSを確実に作るようになるでしょうね。

そうなると、「なんか翻訳っぽいな」「不自然だな」という違和感がなくなって、メッセージの内容をすんなり信じてしまうかも。

あなたにぴったりの文章にカスタマイズ

AIは過去の詐欺の例や、あなたの情報(例えば、前に使ったサービスとか、住んでる場所とか、もし情報が漏れていたらだけどね)に合わせて、もっと個人的な内容のSMSを作れるようになるかもしれません。

「これって私に関係ある話だ!」って思っちゃって、つい警戒心が薄れちゃう可能性があるんです。

感情に訴えかける表現がもっと強力に

AIは人の感情を揺さぶるような言葉遣いまで学習できちゃう。

例えば、より強い「今すぐ!」っていう緊急感を煽る表現とか、不安な気持ちを大きくする言葉、あるいは「わかる、わかる!」って共感を誘うような言い回しをSMSに組み込むことで、私たちの心の弱い部分を巧みに突いてくるようになるかもしれませんよ。

2. リアルタイムな会話で誘導されるかも

双方向のやりとりが悪用される

今のSMSフィッシングって、基本的には一方的にメッセージが送られてくるだけですが、将来はAIチャットボットと連携して、あなたとリアルタイムで会話ができるようになるかもしれません。

例えば、あなたが「これって本当に〇〇からの連絡ですか?」って疑問に思ったとしても、AIがすごく自然に答えることで信頼感を高めて、最終的に個人情報の入力や送金を彼らの目的に誘導する可能性があるんです。

状況に応じた会話の流れ

AIはあなたの反応に合わせて、会話の流れを柔軟に変えることができるんですよ。

「本当に〇〇からの連絡ですか?」っていう質問に対しても、まるで本物の担当者みたいに、もっともらしい理由や追加情報を提供して、あなたを納得させられるようになるかもしれませんね。

3. 音声や画像と組み合わされる可能性も

音声合成技術が悪用される

AIによる高品質な音声合成技術が進歩すると、SMSだけでなく、まるで本物そっくりの音声メッセージまで送られてくるようになるかもしれません。

電話を使った詐欺とSMSフィッシングが組み合わさって、もっと複雑な手口が出てくることも考えられます。

偽の画像や動画が作られる

AIは、実在する企業のロゴやウェブサイトのデザインを真似て、すごくリアルな画像や動画も作れるようになります。

もし、こんな偽の視覚情報がSMSに含まれていたら、私たちはもっと騙されやすくなるかも。

4. 詐欺メッセージの検知が難しくなる

多様な表現が自動で生まれる

同じ内容の詐欺メッセージでも、AIがさまざまな表現のバリエーションを自動で作ることで、今ある迷惑SMSのフィルターや検知システムをすり抜けやすくなるかもしれません。

時間をずらした攻撃

AIは、あなたの行動パターンを学習して、警戒心が薄れる時間帯や状況を狙ってSMSを送信するなど、絶妙なタイミングで攻撃を仕掛けてくる可能性さえあります。

このように、AI技術が悪用されることでSMSフィッシングはより進化し、私たち人間が見破ることが難しい脅威となる可能性が心配されています。

だからこそ、私たちは常に最新の技術の動向を知り、AIによる新しい手口にもしっかり警戒して、対策を考えていく必要がありますね。

ちなみに、この記事の元になった文章も、実はAI(Gemini)に作ってもらったものを私が手直しして書いているんです。

最初から特に不自然なところがなく、世界で最も難しい言語だといわれる日本語を、本当に違和感なく作成していて私も驚きました。

もしあなたがまだ「Chat GPT」や「Gemini」などを利用したことがなければ、一度試してみてはいかがでしょう。

これほど自然な日本語が作成できるのであれば、AIで作成されたものをもとにフィッシング詐欺が仕掛けられるのも遠い未来の話ではなく、もしかしたらもうすでに存在しているのかもしれませんね。

AIが仕掛ける最新のフィッシング詐欺についてはこちらにも詳しくまとめています。

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策

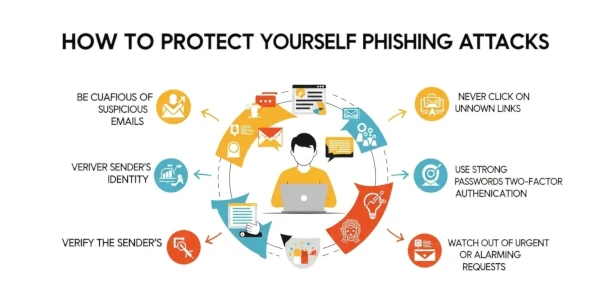

SMSフィッシングから身を守るためのポイント

これまで解説してきたSMSフィッシングの手口をあなたはどう感じましたか?

油断できない、AIまで利用するなんて・・・と漠然とした不安を覚え、なんだか心配になったのではないでしょうか。

でも大丈夫!基本的な対策を知っていれば防げます。

彼らの手口をしっかり知って、ちゃんとした対策をすれば、この手の詐欺から身を守ることは十分にできますから安心してくださいね。

SMSフィッシングの脅威から身を守るためには、いくつかの対策を組み合わせて行うことがとても大切。

1. 情報リテラシー(情報活用能力 )をもっと高めよう

常に新しい手口をキャッチ

ニュースやセキュリティ関係の機関が出している情報をチェックして、SMSフィッシングの最新の手口を知っておくことが大切。

「え、こんなやり方もあるんだ!」って知っておくだけで、いざという時に「あれ?」って気づけるはず。

常に疑う気持ちを持つ

これが、被害を防ぐための最初の一歩であり、一番大切なことだと私は思います。

ちょっとでも怪しいな、と思ったら、すぐに立ち止まって考える習慣をつけましょうね。

安易な個人情報入力はしない

一度個人情報を入力しちゃったら、それがどんな風に悪用される可能性があるのかを理解しておくこと。

これを知るだけで、簡単に情報を渡そうとしなくなるはずです。

2. 技術的な対策を強化しよう

セキュリティソフトでしっかりと

スマートフォンだけじゃなくて、お家のWi-Fiルーターとか、ネットワーク全体でセキュリティ対策をしっかりすることで、もっと守れる仕組みが作れますよ。

OSやアプリはいつも最新に

スマホのOSや使っているアプリのアップデートには、セキュリティ上の大事な修正が含まれていることが多いですよ。

アップデートはちょっと面倒に感じるかもしれませんが、ぜひ忘れずに常に最新の状態にしてくださいね。

危険なウェブサイトへのアクセスブロック

使っているセキュリティソフトやブラウザに、危険なウェブサイトへのアクセスをブロックしてくれる機能があるはず。

これを使うと知らないうちに危ないサイトに行っちゃうのを防いでくれます。

公共Wi-Fiを使う時は注意して

カフェとか駅とか、セキュリティがちょっと心配な公共Wi-Fiを使う時は、VPN(Virtual Private Network)を使うなどして、通信を暗号化することをおすすめ。

これで、通信内容を覗き見されるリスクがぐっと減らせますからね。

3. アカウント管理を徹底しよう

パスワードは推測されにくい強力なものを

アルファベットの大文字・小文字、数字、記号を組み合わせて、誰も思いつかないようなパスワードを設定しましょう。

そして、定期的に変えるのも忘れずにね。

ちなみに、Googleの「パスワード管理マネージャー」のようなツールを使うと、自分で複雑なパスワードを考えなくてもいいし、パスワードを覚えておく必要もないから、とっても便利ですよ。

まさか誕生日をパスワードにしていませんよね?

二段階認証は積極的に使おう

ログインする時に、IDとパスワードだけじゃなくて、SMSで届くコードとか、認証アプリを使った二段階認証を設定しておくと、万が一パスワードがバレちゃっても、不正アクセスを大幅に防げます。

よく使うオンラインサービスで二段階認証の設定ができているか、一度確認してみてくださいね。

複数のサービスで同じパスワードは使わないで

もし、どこか一つのサービスでパスワードが漏れちゃったら、同じパスワードを使っている他のサービスにも被害が広がってしまうリスクがありますよね?

サービスごとに違うパスワードを設定するのも大事なこと。

不審なログイン履歴がないかチェックする習慣を

定期的に、使っているサービスのログイン履歴を確認する習慣をつけるのがおすすめです。

もし、身に覚えのないアクセスがあったら、すぐにパスワードを変更してください、早めの対応が肝心。

4.あなたを守るのはあなた自身

SMSフィッシングは、これからも手口が巧妙になり、私たちの生活を脅かす存在であり続けるでしょう。

でも怖がる必要は全然ありません。

新しい手口を知って適切な対策をすれば、被害に遭うリスクはぐっと減らせるのですから。

常に「もしかして詐欺?」っていう警戒心を持つこと、そして情報リテラシー(情報活用能力 )を高めて、技術的な対策をしっかり行う。

これが、SMSフィッシング、もしくは詐欺全般からあなた自身を守るための何より大切なことだと私は思います。

もしあなたが怪しいSMSを受け取っても、焦って行動しないで一度立ち止まって冷静になりましょう。

少しでも不審に思ったら

- ・すぐに家族や信頼できる人に相談する

- ・不安だったら、迷わず相談窓口に連絡する

- ・まずは落ち着いて、状況をじっくり判断する

今あなたの手元にはスマートフォンがありますよね?それともパソコンからこの記事を見てますか?

不審だと感じたり、おかしいな、怪しいなと思ったら、すぐにネット検索。

ググってもいいし、AIに聞いてみてもいい。

自分で判断できないなら、なおさら冷静になってください。

SMSフィッシングは、誰にでも起こりうること。

日頃からご家族とこういった情報は共有するように習慣づけるいいですよ。

いつも書いていますが、あなたは「大丈夫、騙されない」かもしれませんが、あなたのご家族は大丈夫?

特に離れて住むご家族がいるなら、なおさら、いつも気にかけてくださいね。

フィッシング関連記事

これらの記事は様々な角度からフィッシングの見抜き方を解説、また対処法もありますので、ぜひご一読ください。

知識があれば詐欺を恐れることも詐欺に遇うこともなくなります。

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策

フィッシング被害に遇ったら?フィッシングを防ぐ確実な方法とは

偽サイトに要注意!フィッシング詐欺対策に必須の【7つのポイント】

危険なリンクをクリックする前に!あなたの身を守るURLチェック術

【ボイスフィッシング(ビッシング)】の手口と被害を防ぐための対策ガイド

危険な罠を見抜け!【SNSフィッシング詐欺】の最新手口と自衛策

そのメール、本当に本物?個人情報を守るメールフィッシング完全対策ガイド

あなたをデジタル上で複製?【ディープ・バイオメトリクス】が引き起こす脅威とは