巧妙化する「偽電話詐欺」から家族を守る!最新手口と今日からできる対策

※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

最近、私が本当に心配していることがあります。

それは、私たちの日常生活に深く忍び寄る「偽電話詐欺」のこと。

実はこれ、「ボイスフィッシング」とか「ビッシング」なんて呼ばれることもあるんですが、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。

分かりやすく言うと、いわゆる「オレオレ詐欺」や、公的機関を装って電話をかけてくる手口。

私も含め、誰もが被害に遭う可能性を秘めていると感じます。

「あなたの電話、本当に大丈夫?」最新の詐欺手口を徹底解説!

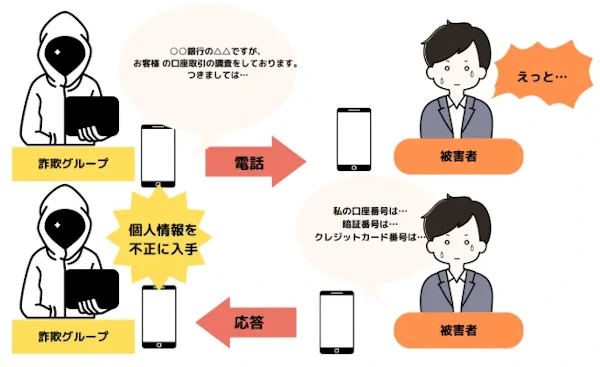

彼らは、まるで本物の銀行員や公的機関の職員であるかのように振る舞い、私たちから大切なお金や個人情報をだまし取ろうとします。

銀行員や公的機関職員を装う手口

昔からよくあるのは、こんなパターンですよね。

- 「あなたの口座が不正に利用されています!」

- 「未払いの料金があるので、すぐに手続きしてください!」

といった不安を煽るメッセージを残して、私たちに折り返し電話をさせるように仕向けてくるんです。

電話をかけると、まるでプロのオペレーターのように丁寧に対応し、気づかないうちに巧みに個人情報を聞き出そうとします。

最初は「親切だな」と思ってしまうから怖いんですよね。

彼らは、「早くしないと大変なことに!」と考える時間を与えないように仕向けてくるのが得意技。

そして、個人情報や暗証番号を聞き出したり、ATMでお金を送るよう指示したりします。

最近では、AIで本物そっくりの声色を真似たり、電話番号を偽装(スプーフィング)したりするケースも増えているから、本当に見分けがつきにくいんですね。

【AIボイスクローン詐欺】の恐怖 なぜ「声」だけであなたは騙されるのか?

特に注意したいのは、次のパターンです。

銀行員を装う手口

「不正利用されています」「キャッシュカードを交換する必要があります」などと言って、暗証番号や口座情報を聞き出そうとします。

低金利の融資話で手数料をだまし取る手口もあります。

公的機関を装う手口

警察を名乗って「あなたの口座が犯罪に使われている」と不安を煽ったり、税務署や年金事務所を名乗って「還付金があります」とATM操作を指示したりします。

「逮捕」「差し押さえ」というような強い言葉を使って、冷静な判断力を奪ってくるのも特徴です。

最近の傾向

AIによる音声合成で公的機関職員のような話し方をしたり、公的機関の電話番号に偽装したりするケースが増えています。

また、AI音声で「アンケート」と称して電話をかけ、後で自社製品を宣伝するようなものも。

こういったアンケートに答えることは、「電話に応対する騙しやすい人が住んでいる」と教えているようなものなので注意しましょう。

不正検Lab

・ビッシング(ボイスフィッシング)とはより

当サイトの記事もご覧ください。

末尾「0110」は罠!警察を騙る偽電話詐欺の手口と対策【あなたの口座が危ない】

「医療費が一部ですが戻ってきますよ」還付金詐欺横行、前年の2倍余り

SMS連携型ボイスフィッシングの巧妙な手口

そして最近では、さらに悪質な手口も出てきています。それが、SMS(ショートメッセージサービス)を組み合わせた詐欺なんです。

これは本当に巧妙で、うっかり引っかかっちゃう人が増えているんですよ。

彼らは、こんなSMSを送ってきます。

不在通知を装う手口

「お客様宛に荷物のお届けがありましたが不在のため持ち帰りました。

再配達のご依頼はこちらから [偽のURL]」といったSMSです。

URLをクリックすると、宅配業者の偽サイトに誘導され、個人情報(氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報など)を入力させようとします。

料金未払いを装う手口

「お客様の〇〇(サービス名)のご利用料金が未払いとなっております。

本日中にこちらにご連絡ください [偽の電話番号]」といったSMSを送信します。

電話をかけると、犯人がサービス提供業者を装い、未払い料金の支払いを急かします。

緊急性の高い連絡を装う手口

「【重要】お客様の〇〇アカウントで異常なアクセスが確認されました。

至急ご確認ください [偽のURL]」といったSMSを送信します。

URLをクリックすると、金融機関やオンラインサービスの偽ログイン画面に誘導され、IDやパスワードを入力させようとします。

公的機関や銀行を装う手口

「【〇〇警察】お客様の口座が不正利用された可能性があります。

詳しくはこちら [偽の電話番号]」や「【〇〇銀行】重要なお知らせ。

必ずご確認ください [偽のURL]」といったSMS。

公的な名前を使うことで、強い警戒心を持たずに電話をかけさせたり、偽サイトへ誘導したりします。

どれも私たちの不安や焦りを煽るような内容ばかり。

URLをクリックさせたり、記載された偽の電話番号にかけさせたりして、そこから個人情報(氏名、住所、カード情報など)を聞き出そうとします。

ひどい場合は、「このままだと法的措置を取りますよ」なんて脅し文句で冷静な判断力を奪ってくることも。

SMSに表示されるURLや電話番号も、本物そっくりに偽装されているから、ぱっと見ではわからないのです。

彼らがなぜSMSを使うかというと、手軽にたくさんの人に送れて、すぐに反応を引き出せるから。

そして、SMSで基本的な情報を手に入れた後、電話でさらに詳しい情報を聞き出そうとする、という段階的な手口も増えているんです。

私が実践している、あなたと家族を守るための「絶対NG」対策!

では、こんな巧妙な詐欺から、私たち自身や大切な家族をどうやって守ればいいのでしょうか?

私が普段から気をつけている、具体的な対策をいくつかご紹介しますね。ぜひ、一緒に実践してみましょう!

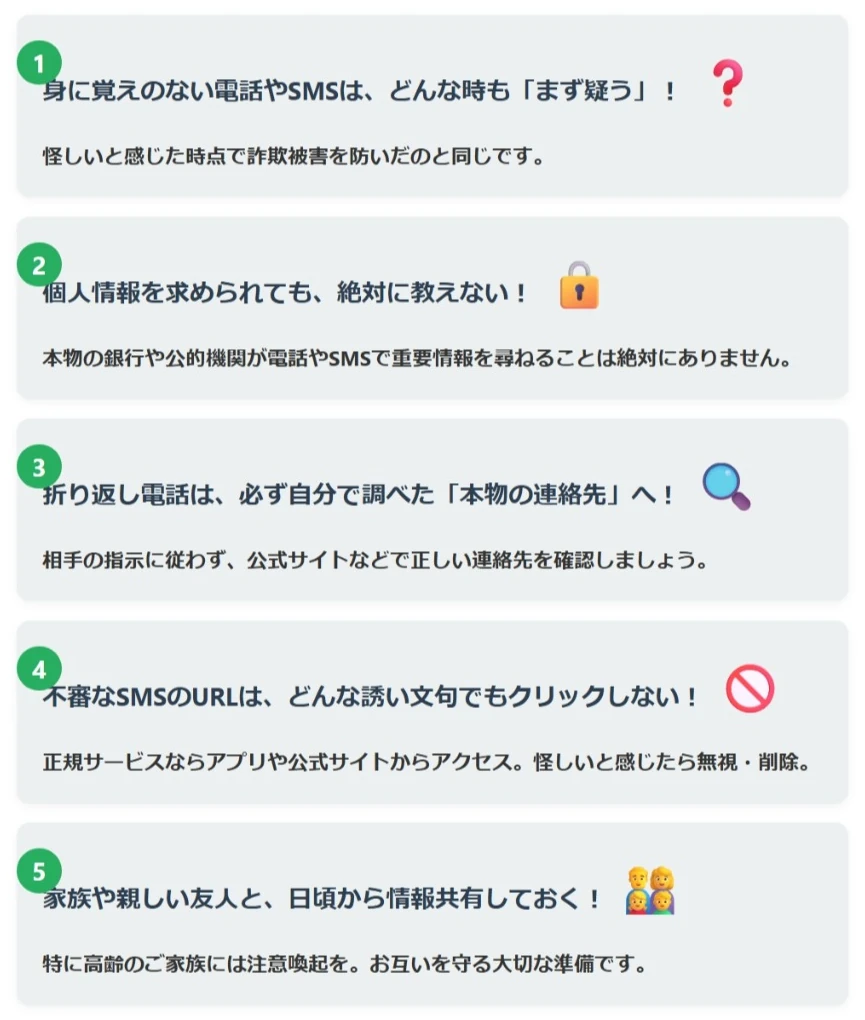

1. 身に覚えのない電話やSMSは、どんな時も「まず疑う」!

一番大切なのが「まず疑う」ということ。

どんなに有名企業や、まさか詐欺なんてしないだろうと思うような公的機関を名乗っていても、身に覚えのない内容であれば、まずは「これって、もしかして詐欺かも?」と疑う癖をつけましょう。

怪しいと感じた時点で詐欺被害を防いだのと同じ。

2. 個人情報を求められても、絶対に教えない!

もし電話やSMSで、銀行の口座番号、キャッシュカードの暗証番号、ネットバンキングのパスワード、クレジットカード情報などを聞かれても、絶対に、絶対に教えてはいけません!

考えてみてください。本物の銀行や公的機関が、電話やSMSでこれらの重要な情報を尋ねることは、絶対にありえませんから。

もし聞かれたら、それは間違いなく詐欺だと断定して大丈夫です。

3. 折り返し電話は、必ず自分で調べた「本物の連絡先」へ!

もし、かかってきた電話の内容が少しでも気になる場合は、相手が「こちらにかけ直してください」と言った番号には、絶対かけ直さないでくださいね。

いったん電話を切って、自分でその企業や機関の公式ウェブサイトなどで、正規の電話番号を調べてからかけ直すようにしましょう。

これが、本物か偽物かを見分ける、一番確実で安全な方法です。

4. 不審なSMSのURLは、どんな誘い文句でもクリックしない!

「重要なお知らせ」「荷物のお届け通知」「ポイントが失効します」など、いかにもクリックしたくなるようなSMSが届いても、安易にリンクをクリックするのは絶対にNG。

まずは差出人が誰なのか、本当に公式から送られてきたものなのかを確認しましょう。

少しでも「あれ?」と感じたら、迷わず無視するか削除してくださいね。

正規のサービスであれば、アプリや公式サイトからアクセスするように心がけましょう。

5. 家族や親しい友人と、日頃から情報共有しておく!

私自身もそうしているんですが、家族や親しい友人には、日頃から「最近、こんな詐欺が増えてるらしいよ」「こんな電話があったら気をつけてね」と、積極的に情報共有するようにしています。

特に、高齢のご家族がいる場合は、このような詐欺に狙われやすい傾向があるので、ぜひ、普段から注意を呼びかけてあげてください。

いざという時に、お互いを守るための大切な準備になります。

「電話でお金の話は全部詐欺!」が合言葉

こんな巧妙な手口にも、きちんと対策はあります。

一番大切なのは、「電話でお金や個人情報の話が出たら、まずは警戒する!」ということ。

暗証番号や口座情報を、電話で聞かれることは絶対にありません。

ATMでの操作を指示されるのも、ほぼ詐欺です。

「電話でお金は詐欺」というキャッチコピーがあるくらい、電話を使った詐欺は今も増え続けています。

公的機関から電話で還付金の手続きを指示されることもありませんからね。

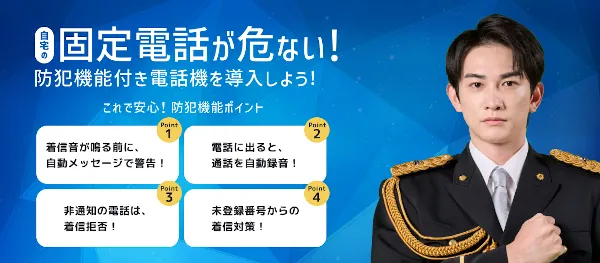

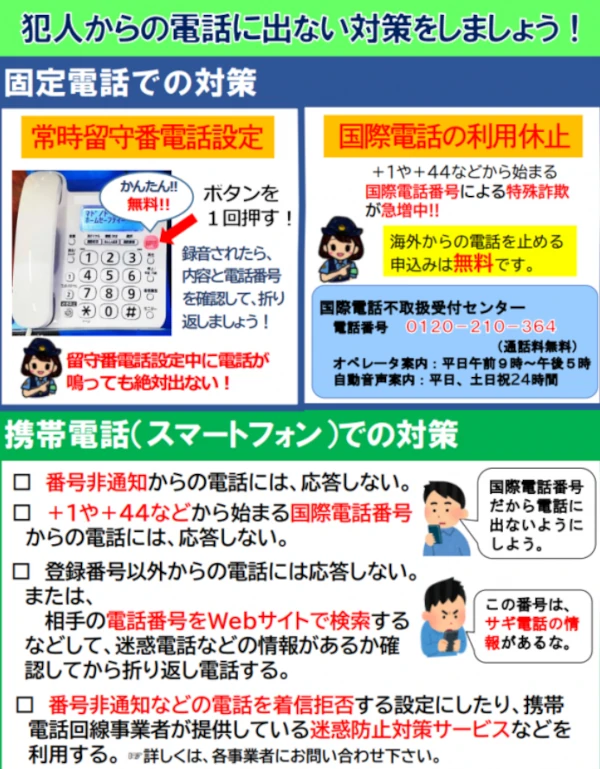

固定電話の対策を忘れずに

ボイスフィッシング、電話による詐欺は特に高齢者がターゲットになります。

スマホの普及で固定電話をお持ちの世帯は減少していますが、狙われる高齢者層ほど利用率が高くなります。

あなたはスマホでもご実家は?おじいちゃん、おばあちゃんのお家はいかがでしょう?

息子の言うことは聞かなくても孫の言うことなら聞くという方も多いかと思います。

あなたから固定電話の対策を進めてみませんか?詐欺被害に遭ってからでは遅いですから対策がまだなら、急ぎましょう。

こちらをご参考になさってください。

警視庁特殊詐欺対策ページ

・防犯機能付き電話の導入より自動通話録音機能や、電話が鳴る前に警告メッセージを流す機能等を備えた防犯機能付き電話についてご紹介します。

防犯機能付き電話には、着信音が鳴る前に自動メッセージで警告してくれたり、通話を自動録音してくれたりと安心の機能が多くついています。

自治体によっては補助金などもありますので、お住まいの自治体の情報をご確認ください。

政府広報オンライン

・電話でお金の話は詐欺!親子のコミュニケーションで注意喚起を!より固定電話がきっかけの特殊詐欺の被害が後を絶ちません。中でも還付金詐欺が多発しています。

被害者側は、医療費・保険料の過払い金や未払い年金などのお金が受け取れると信じて、犯人の言うままに動いてしまいます。

埼玉県警察

・フィッシング詐欺・ボイスフィッシング詐欺に注意!よりボイスフィッシング詐欺とは、音声通話を利用して個人情報や金融情報を盗み取る手口です。

犯人は、銀行や公的機関を騙って電話を掛け、個人情報や暗証番号、メールアドレス等を聞き出したり、偽のサイトに誘導して情報を入力させたりします。

もし、怪しい電話がかかってきたら、すぐに電話を切ってください。

そして、自分で銀行や公的機関の公式サイトなどで正しい連絡先を確認し、そちらに問い合わせるようにしましょう。

決して相手の指示には従わず、落ち着いて対応することが何よりも大切です。

この偽電話詐欺は、これからも手口が多様化していくでしょう。

だからこそ、私たちは常に「怪しいかも?」という警戒心を持つことが大切です。

少しでも「これってどうなの?」と感じたら、どうか一人で抱え込まず、すぐに警察相談専用電話(局番なしの#9110)や、消費者ホットライン(局番なしの188番)に相談してくださいね。

専門家が必ず力になってくれますよ。

フィッシング関連記事

これらの記事は様々な角度からフィッシングの見抜き方を解説、また対処法もありますので、ぜひご一読ください。

知識があれば詐欺を恐れることも詐欺に遇うこともなくなります。

【AIボイスクローン詐欺】の恐怖 なぜ「声」だけであなたは騙されるのか?

末尾「0110」は罠!警察を騙る偽電話詐欺の手口と対策【あなたの口座が危ない】

見破れる?AIが仕掛ける最新フィッシング詐欺 脅威の裏側と対策

フィッシング被害に遇ったら?フィッシングを防ぐ確実な方法とは

偽サイトに要注意!フィッシング詐欺対策に必須の【7つのポイント】

危険なリンクをクリックする前に!あなたの身を守るURLチェック術

危険な罠を見抜け!【SNSフィッシング詐欺】の最新手口と自衛策

巧妙化する【SMSフィッシング】の脅威と対策あなたのスマホは大丈夫?

そのメール、本当に本物?個人情報を守るメールフィッシング完全対策ガイド

【ScamAgent】とは?AIが世界一の詐欺師になるかもしれない